在中港傳媒為北京奧運幾乎一致唱好下,北京奧運開幕了,但誰也知道,歡騰之外,國際上的批評聲音一直不絕。西方關心人權及自由的組織作了各種各樣的批評,包括西藏人權及自治的問題,中國政府封殺異見人士,粗暴對待記者,以至環境保護的標準等等;而西方國家的領導亦順着這套論述,或真心或矯情,形成一股不大不小的壓力,要求北京政府能合乎國際文明標準。北京政府強硬之餘,也忙着掏出各樣指標,證明自己「符合資格」辦奧運。

雙方立場好像針鋒相對,但是,卻共同把「北京奧運」的論述,化約成北京政府是否「有資格」辦奧運的問題,奧運一下子變得很偉大。若我們稍為用一個全球與歷史角度看,不管哪一個(國家)城市辦奧運,我們似乎都應該問:「奧運」是否值得我們去辦呢?

時代廣場繼岳敏君和黃致陽後,為香港市民帶來了另一位作品同樣精彩的當代藝術大師隋建國,可是時代廣場一如以往只強調藝術品的拍賣市場價格和藝術家的名氣。作品的內涵能如何啓發觀衆聯想卻被忽視。我們相信導賞活動可活化藝術作品,把作品內容串連到我們當下生活的語境,親近市民的脈搏。奥運時代的隋建國作品可為香港帶來一個怎樣的啓示?拿着這份導賞指南看隋建國的雕塑,希望你會對這些作品有更深刻的印象。

編按:作者在中學時代,於保良局維安婦女庇護中心窩居一年,多年後,將那時那地的自己和其他受虐的「女住客」匆匆交換過的眼神、際遇,寫下來。

原載:明報世紀版,二零零八年八月四日

每當我開始為一個地方洗廁所,我便知道自己已無藥可救了。可能是,我喜歡這個人,為了感謝他今晚收留我,我便以洗廁所作為報答,讓他在更清潔的地方拉屎、撒尿和漱口。可能是,我有幸或迫不得已寄人籬下,而且預料到自己會逗留好一段時間。為了使自己每天能在乾淨的地方洗澡,我便會把廁所洗得乾乾淨淨。我以前常替男友洗廁所。我閉著氣,倒走從水渠流出來的菜葉和飯粒、黏著塵埃而變得灰色的毛髮、擦走馬桶上的乾屎、抺走貓兒便盆邊緣的啡色大便。這些動作不斷重複著,直至我倆分手良久,我重臨他家,廁所髒亂如昔。我小便過後,用紙巾抺了抺下體,沖了廁便走出廁所。我從未感到如此暢快。

為現世的雷霆而失語

失語。大概一個月前,我徹底對奧運失語,不是因為對新聞熱點的本能厭惡、不是因為對人造盛世的本能恐懼,對這些,我都能「哽」下去,以一個文化觀察者的「專業精神」拿起手術刀權充餐刀。但是伴隨奧運而來的一件件荒唐事、一個個荒唐人、一句句荒唐言(並無夾帶辛酸淚),彷彿雷聲陣陣,令我腦袋「哐」的一聲——對,我就是被「雷」倒了。

「雷」這個國內的網絡潮語,形容一種令人難受、難以置信以至無話可說的震懾現象,一般用來評論現實的反常、官方宣傳的肉麻、以及藝術的煽情過度以至搞笑……它出現在2008年,分外的好用。你聽到政府新聞發言人對中國人權狀況的讚美,你可以說被雷倒了;你看見余秋雨含淚勸告四川災民,你可以說這個人一次比一次雷人、這下子被他雷得五內俱焚;你看見《赤壁》裏蜀軍竟然是愛民如子的人民解放軍,你和全體網友同歎一聲:「真是雷死人沒商量」!

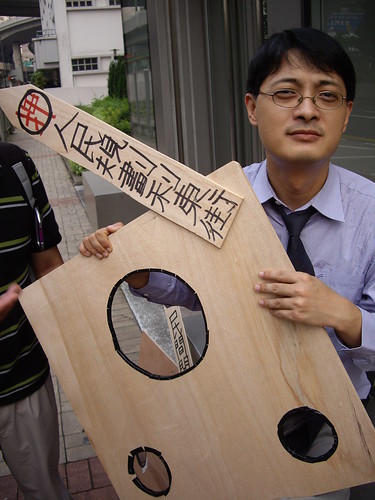

就無線生活台《全民開講》以「警察濫權」及修訂的「搜身指引」作為題目的錄影節目突然被消音一事,由一群關注警權濫用的市民所組成的「民權行動組」在旺角西洋菜街舉行了「全民開講」民間版--《瘋狂搜身.全民點講?》是次論壇邀請了原有的主持邵家臻﹔兩位被警察拘捕及脫衣搜身的人士麥家蕾、王浩賢﹔評論嘉賓涂謹申以及香港獨立媒體網編輯葉寶琳,希望可繼續討論警權問題以及向市民交待錄影片段突然被抽起的事件。

昨日又是一年一度會考放榜的大日子。去年當記者時, 曾參與採訪會考放榜工作, 見證狀元在放榜日的艱辛, 在此分享一下。

每年高考會考放榜是傳媒(尤以主打教育市場) 必然戰場。放榜前夕, 報館都會跟據考評局的會考考試報告, 知道狀元數目, 再安排工作, 記者、攝記和後勤人數, 還會設定狀元必問題目如考試心得、喜好、最喜歡的一本書、名人雋語、會否「拔尖」、大學選科等基本問題。盛產狀元的傳統名校必然有記者駐守。

記者到場後, 和校方打招呼, 有豐富「出狀元」經驗的名校非常懂得招呼傳媒之道: 盡快「掃描」狀元, 然後提供名單給記者, 又按排記者到相關課室內等候。記者和班主任進入課室, 拿着已知狀元名單, 捕捉狀元接獲成績單的興奮時刻和表情。然後, 校方安排會議室, 讓狀元正襟危坐接受傳媒訪問 (盤問)。各傳媒機構的記者不可能同一時間抵達現場, 所以狀元當日就是不斷重覆回答記者相似的問題, 當然不少得拍攝拿着證書跳起的「狀元相」, 為了這些相, 他們可是要跳足半小時。若記者摸白果, 便要即刻「飛的」往別的學校查看。留守在公司的同事, 則拼命打電話往全港學校, 繼續搜尋餘下的狀元。會考報道, 最大的篇幅是落在狀元身上, 記者當日都在玩「狀元Treasure Hunt」, 事必齊集狀元名單。