十月的「 聯合文學」月刊的封面是我最喜歡的作家村上春樹的短篇新作《棄貓 – 關於父親,我想說的事》。這是村上首次罕有地談及家父和自己的原生家庭。作為村上粉,當然意會到這是了解村上春樹文學世界創作根源的重要線索。但到月初,最近我家的誠品書店亦未到貨。所以,只要經過報攤,我雙眼就不自覺地的尋找《棄貓》的蹤影。

假日閒逛於灣仔街道上,看到地上有一幅周庭的畫像,為之一驚。原來後面是個報攤,就在僅餘的秋之日光下嘗試尋找「 聯合文學」十月刊。如料,老闆娘說: 「沒有《聯合文學》,只有《藝文青》。」實體報來說,我只買星期日的明報(為了家明老師的影評,為了星期日生活。很抱歉,我的每天購買實體《蘋果》大計沒有維持很久),但那天才是星期六。因為很想光顧一下,就買了久違的《號外》十月刊。

「這些貼紙呢?」

「是免費的,隨便揀。」

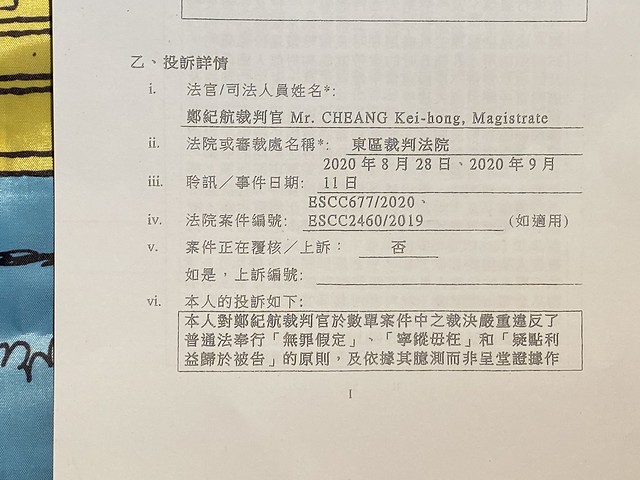

在密密麻麻的報紙和刊物之上,放了密密麻麻與社運相關的「二次創作惡搞貼紙」。我揀得入神時,一個女人把一份裁判官投訴表格放在我的《號外》上,我以為她是老闆娘的女兒,才發現她頸上掛了一張「義工證」。

「因為很多人誤以為我是她女兒,免得解釋,就做了一這張義工證。」女義工是因為遊行看見報攤圍板上的連儂牆而跟老闆娘結緣。

「妳可以寫信給獄中手足,交給老闆,她會轉交給相關區議員的。」老闆娘也提供了彩色卡紙供有緣人寫信給手足。

「文字好重要。」老闆娘輕輕說。「但據說他們比較喜歡收到畫。」

原來她的「黃到爆」報攤已曾被多國傳媒報導過。「蘋果都報導過兩次,日本、法國媒體也有!」女義工驕傲地說。

在她轉身,主動在攤位後為我找來更多有趣貼紙時,我便跟女闆娘分享了我把舊mac book air 送給女手足的故事:這個被趕出家,「有罪在身」的女孩的堅強和樂觀態度令我既動容又自慚。

「我是諗法律的,但我當時跟她說我很失望,也很抱歉沒什麼可以做,然後她握著我的手,反過來安慰我。」

「的確,他們其實很堅強⋯⋯我之前放了些彥霖的貼紙,有人來到,一看到就低頭在哭⋯⋯一直哭。」女闆娘指一指眼前紀念周梓樂同學的貼紙說。

「但我們總要正面一點⋯⋯希望這裡可以給大家一點力量。」她望向寫著「手足竭息處」和「加油站」的黃色紙牌說道。

不時有警車在我們前方駛過,實在是不可思議的光景。

準備離開之際,發現報攤有售這期7-11印花換購品snoopy 環保袋,驚喜。「女義工」便幫我把《號外》、貼紙和投訴表格放進袋裏。臨走時,我答應老闆娘下次會帶來寫好的信交給她。

但到底我要寫什麼?收到我信的會是誰?會是像我在〈與黑暴廢青相遇的初夏:我們怎麼愛香港〉中遇到的男孩嗎?

回家後,仔細欣賞我的Snoopy環保袋時,發現袋上印著「Happy・Fun・Lifestyle」。想到自己真幸運,這三個字對我來說從不陌生。但世間上、在這個城市,有些人就是離這三個字很遠很遠,有的是先天的,也有是後天的。很難不聯想到因反送中運動而跟快樂、自由遠去的人。無論他們是無私、崇高、不智、衝動,還是被白白犧牲了, 他們所承受的,無論如何已是徹底改變生命的極大痛苦。

失眠,便重讀村上春樹的《棄貓 – 關於父親,我想說的事》。

「這篇文章中我想表達的一點是,戰爭這種事會為一個人——一個極普通的無名市民——的生活方式和精神造成多大多深的改變。而那結果就是,這裡有我這麼一個人。即使父親的命運只是走上稍微不同的路徑,我這個人應該根本就不會存在了。所謂歷史就是這麼回事 ——從無數的假設之中所帶來的,一件冷酷的現實。

歷史並不是過去的事情。那會在意識的內則,或無意識的內則,化為有溫度有生命的血液,不容分說流向下一個世代。在這層意義上,在這裡所寫的雖然是個人的故事,但同時也是形成我們所生活的這個世界全體的大故事的一部分,儘管只是極小的一部分,但依然是一個碎片的事實,則不會有錯。」(p.100-101)

的確,就算2019年的夏天已成歷史,仍然會在意識的內則,或無意識的內則,化為有溫度有生命的血液,不容分說流向下一個世代。

「『下來,要比上去困難得多』這件事。如果更一般化來說,就成為——結果會很乾脆地吞沒原因,化為無力。那有些情況會殺死貓,有些情況也會殺死人。」(p.94-95)

我(們)已被乾脆地吞沒了嗎?

「我們只是朝向廣袤的大地降下的龐大數量的雨滴的,無名的一滴而已。雖然是獨特的,卻也是可能交換的一滴。但那一滴雨水,也有一滴雨水的心思。有一滴雨水的歷史,有將其承傳下去的一滴雨水的義務。我們應該不要忘記。就算那會在什麼地方被瞬間吸收,失去身為個體的輪廓,轉換成某種集合消失而去。不,應該這麼說。正因為那會被轉換成一個集合。」(p.97)

文字像擁抱,一封信也有一封信的心思吧。

期待帶著寫好的信回到那個收集「獄中手足」信件的驛站,再見老闆娘,等待文字的回音。

後記: 看了報導,原來老闆娘叫禎姐。我們都可以把信交給禎姐。