(獨媒特約報導)本網早前報導,環保署承辦商在屯門堆填區擴建未得立法會通過之時,在擴建區內開發堆泥,環保署回應指新開發的地帶為多年前已得到批准的堆填區附屬「採泥區」。記者調查後進一步發現,屯門堆填區約三份一的部份以及「採泥區」均佔用了駐港解放軍的青山操炮區軍事設施禁區,涉嫌違反了中英在九四年簽訂的軍事協議中,禁止軍事用地「用於非防務目的」的規定。另外,本網亦發現,環保署在開發「採泥區」,涉嫌未有得到地政總署正式撥地。

有關堆填區的資訊非常不透明,當傳媒質疑環保署偷步擴建堆填區時,環保署才披露原來擴建部份在廿多年前已經批了給承建商作為「採泥區」,並且公開了「採泥區」的範圍。公眾才知道原來環保署有權以開發「採泥區」的名義,變相偷步擴建堆填區。為了得到更多有關堆填區的土地資訊,本網記者向測繪處訂購了堆填區南部的「地段索引圖」(LOT INDEX PLAN),從圖中發現特區政府以及解放軍兩個涉嫌違規的情況。

圖:黎廣德早前聯同多個團體,要求廣東省停止在珠三角增建核電廠和核能設施。

(獨媒特約報導)江門市民早前成功爭取,令巿政府取消鶴山核燃料加工廠項目。距離鶴山只有120公里的香港,亦加入反核行列,有人跑到江門參加示威,更多的巿民響應呼籲,在廣東省委書記胡春華網上留言版上留言,要求停建核燃料加工廠。發出呼籲的公共專業聯盟政策召集人黎廣德在江門巿民成功爭取後,繼續反核,與七個團體組成聯盟,要求廣東省停止在珠三角增建核電廠和核能設施。黎廣德反核,由大亞灣建核電廠開始。30年快過去,珠三角由打算建兩台核反應堆到現在接近20台,另有接近10台在規劃中,他說「核風險越來越大,反核是未完成的事」。

圖:左一為運輸署工程師黃嘉麟,右二為路政署高級工程師劉欣球

(獨媒特約報導)早前中西區區議會建議在上環半山的磅巷興建扶手電梯,過去一週先後舉行了兩次諮詢會;先有磅巷關注組於上週六(7月27日)舉行民間論壇,民主黨亦在星期五(8月2日)舉辦另一場諮詢會收集意見。但政府官員及路政署委託的顧問公司卻選擇性地出席,拒絕出席週六論壇,被質疑有否真正收集意見。而運輸署一直表示電梯落成後的每日使用人次為 10000人,會上被指數字欠缺公信力,更有居民不滿民建聯該區議員蕭嘉怡做法自相矛盾。

在星期五的諮詢會中,多個政府部門官員出席,包括路政署、運輸署及委託的顧問公司;但被街坊追問為何不出席上週由磅巷關注組在太平山街舉辦的民間論壇。路政署高級工程師劉欣球沒有正面回應,只表示「所有意見都會聽」及多舉辦焦點小組收集意見。

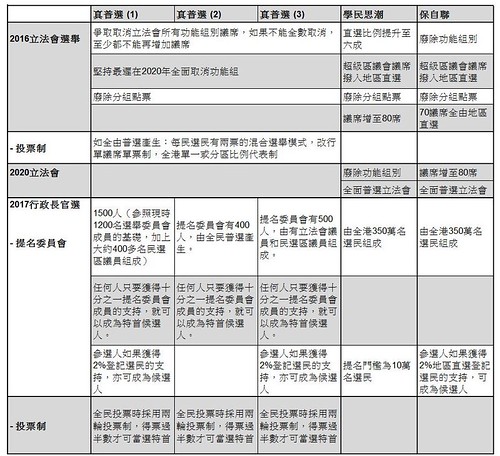

學民思潮週一於政總公民廣場舉辦的「全民共議,重奪政府晚會」議題不少,除政改方案外,還有近日鬧得熱哄哄的新界東北發展和稍被忽略的街頭文化藝術問題。事實上,特區政府處事任意妄為,引致目前本港社會民生、政治、經濟問題層出不窮仍敢厚顏「死撐」,歸根究底是選舉制度使然。

一個由中央欽點、經小圈子選出來的行政首長,他和其班子欠缺乏民意授權,行事不需要顧及市民褔祉,只需以討好中共為目標。一言以敝之,改變選舉制度是本港長遠發展唯一出路。雖然特區政府對2016立法會及2017特首的產生辦法採取「拖字訣」,民間已有各式各樣的討論了。全國政協兼基本法研究中心主席胡漢清早前提出的建議,固然誠意欠奉,「建制」得很。這個自是意料中事,因建制派要確保2017年的普選產生的行政長官必須符合中央的要求。

不少人不明白為何公民抗命能有力量去改變社會,令公義彰顯。要改變,當然需要力量(power)去推動。人們大多把力量只理解為外加的(external)及強制的 (coercive) 力量。最典型的力量就是武力。當人被施加武力或受到武力的威脅,人因人身或財產受損害,而被迫應施武力者的要求而改變。

在現代社會,政府是唯一可以正當及有組織地行使武力的團體。按這對力量的理解,要改變一些政策、法律、制度甚至政權,最有力的方法就是擁有比政府更大的武力。當然對民間組織來說,這可能性並不太大,而若出現,就是出現內戰的時候。民間組織也深明此理,故近年與政府進行抗爭時多會採用非暴力的方法,如以直接社會行動擾亂社會秩序,逼使政府屈服而願意改變相關的政策、法律或制度。但背後對力量的理解仍是一樣,是外加的和強制的,只是性質與武力不同,不是透過直接對人身及財產的破壞或威脅去促使改變,而是透過不合作的方式去令政府在計算社會及政治代價後被迫改變。