作者:何尚衡

近年香港興起本土情懷,開始發現一些在現代城市規劃之下,逐漸消隠的傳統舊區的格局和特質之可貴。每每有動土機聲在舊區響起,我們幾乎可以斷定,在附近將有一個與周遭環境格格不入的住宅或商業項目落成,把原有的社區和城市結構破壞、割裂。然而當我們的公共和社交生活逐漸由實體的城市空間,轉移到虛擬的網絡世界,那些新建設除了在物理和視覺上與原有的社區不協調,對我們的日常生活又有何影響呢?是否只是樓下再也找不到富人情味的街坊小店,換上了大型連鎖店林立的購物商場或平臺停車場呢?社區結構遭破壞,又有否比較客觀和科學的說法與理論去界定和解釋呢?

愈來愈大的規劃尺度

另一方面,香港政府為免錯失從內地經濟發展分一杯羮的良機,又生怕如果不配合國家的規劃,將來恐遭邊緣化,於是積極與內地在都市的建設和發展上融合,拉近兩地的距離,如早年提出的珠江三角洲「一小時生活圈」概念,和與周邊地區形成人口逾千萬的巨型都會(megacity),在經濟方面與紐約、倫敦和東京爭一日長短。但礙於兩地的文化、政治和法律制度均不同,而且香港和內地有明顯的邊界,所以所謂的融合,只是限於交通運輸的層面,政府只在城際的交通網絡上與內地連結,故此我們有了港珠澳大橋和廣深港高速鐵路。上月引起軒然大波的《環珠江口宜居灣區建設重點行動計劃》,就是跨越了這條線,觸及了交通以外的範疇。不過這不是本文要談的重點,故不在此橫生枝節 — 本文旨在討論尺度和規模愈趨宏大的城市網絡,對我們的社區和生活有甚麼影響。

即是說,香港的規劃尺度將會愈來愈大,而且集中在交通運輸的建設上;政策考慮的範圍亦不只限於本土,在經濟和人口政策上均會顧及內地。先不論這種思維孰好孰壞,因為在不同的範疇和層面也會有不同的利弊。在城市的規劃和建設方面我們可以預見的是,將來的市區重建和新界郊區發展除了受所謂的「地產霸權」左右外,還會受上述的規劃思維影響。

城市網絡的論述與框架

要討論本土的城市網絡怎樣受規劃思維影響,先要有一套關於城市網絡的論述和框架。世上有關的論述繁多,本文採用的就是以批判「現代主義」(modernism)的規劃思維與發展模式見稱,用科學方法與體系去剖析和建構城市網絡與結構的Christopher Alexander建築家兼理論家流派的論述。

早於一九六五年,Christopher Alexander已在其名作〈A City is not a Tree〉中提到當代城市規劃的流弊之一,就是把城市的結構看得太過簡單,若借用數學中「集合」(set)的概念,規劃師往往把城市的元素和關係看成像樹的結構(tree structure)一樣,一個集合與另外一個集合不是從屬關係就是完全沒有關係,沒有兩個或以上的集合是有重疊的部分的,而當中的元素更不可以獨自和另一個集合的元素有聯繫,除非其所隸屬的集合和另一集合有聯繫。而傳統上由居民自發建造而成的自然城市(natural city)的結構,則是集合與集合之間有重疊部分的「半格」(semi-lattice),元素之間的關係和組合比樹狀結構多很多。(1) 簡言之,就是規劃師把複雜的半格城市結構,理解為較簡化的樹狀結構,而這種簡化的樹狀結構只利於行政和規劃,不利城市中不同的元素相互發展關係。若用香港的城市結構作為例子,傳統舊區的結構就是「半格」,新市鎮的結構就是樹狀結構。將軍澳、天水圍和東涌這些新市鎮都是用樹狀結構來作規劃的邏輯的,所有東西的用途都是單一和單向的,一層歸一層,住宅區屬一層,商業區屬另外一層,文娛康樂設施屬一層,汽車道路屬另一層,行人道路又屬一層……當中極少有交疊的用途和作用 — 例如住宅區是純粹的住宅屋苑,除購物商場外沒有甚麼商業活動,工作機會甚少,所以居民多要長途跋涉到區外工作;道路的設計主要為方便汽車行駛,道路寬廣,而且路旁有不少圍欄,不利行人橫過和在街上活動;所謂的公共空間,就是康樂及文化事務署劃定的休憩公園。在自然混雜而生的一些老區,街道既是行人往來的通道,也是小販擺賣謀生的地方,亦是街坊鄰里的社交場所和公共空間,用途靈活多變,這就是Christopher Alexander論述中「重疊」的意思。他亦在文中提到,就是呈樹狀結構的城市規劃,把居民的城市生活分拆得支離破碎。這可看成是社區和城市結構的無形破壞和撕裂。

我們現在對如何用理性、科學的體系和框架去了解城市的結構,及其與人的關係有了基本的概念,那麼我們可以進一步討論尺度和規模愈趨宏大的城市網絡,對我們的社區和生活究竟有甚麼影響。

在〈Principles of Urban Structure〉一書中,受Christopher Alexander啓發並與他合作多年的作者Nikos A. Salingaros教授,對城市的結構與網絡有更圖像化的論述。他把城市的網絡(urban web)理解為大廈之間的複雜連繫結構(2),並用三種形態表述 — 一、節點(nodes);二、連線(connections);三、層次(hierarchy) (3)。城市的網絡包括所有在室外和有連結功能的元素,如空地、綠化空間、小徑、行人路、單車徑、汽車道路和高速公路等。經驗論的觀察(empirical observations)證實,連結愈穩紮、網絡的枝節愈多,城市的生活就愈多采多姿。(4)(5)(6)

城市網絡如何影響社區和我們的生活?

如果我們接受這個假說,那從以下的分析,我們就可知道尺度和規模愈趨宏大的城市網絡,如何蠶食傳統社區多元、精密細膩的結構和網絡,以及影響我們的生活。

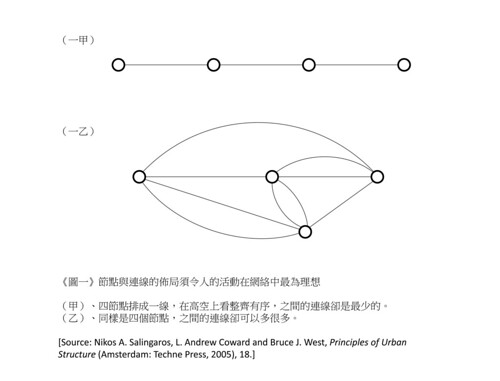

在「現代主義」的規劃思維之下,規劃師捨繁逐簡,崇尚視覺上和功能上的簡潔,講求功效,固此會把城市網絡中的節點(人類活動的聚合點,如住所、辦公室、公園、店舖、教堂等等)和連線(如往來的道路),排成最有「規律」的佈局,此等佈局通常令節點之間的聯繫最少(見《圖一》)。根據上述的假說,聯繫愈少,城市的生活就愈大機會單調乏味。(7) 新市鎮和其他大型的城市規劃的交通網絡佈局,正是用這種思維和模式建成。(見《圖二》)

其實自四十年代起,(世界各地的)城市規劃師已經採納這種幾何上的規律與視覺上簡潔,加以隨意的風格概念,來建構其城市網絡。這種網絡往往忽視了人類活動的節點,不從人類的活動出發,而是要求人遷就那些可能為汽車、火車和地下鐵設計的網絡。(8) 他們沒有想到,整齊、有規律的城市網絡當中的連結可能支離破碎,而看起來雜亂無章的網絡中的連結反而環環相扣、暢達無間。(9) 他們忘記了城市的結構與網絡,是經過悠久的歷史演化而成的,看來沒有規律,卻有自己的內在邏輯 (10),一旦摧毀了就不能重塑。

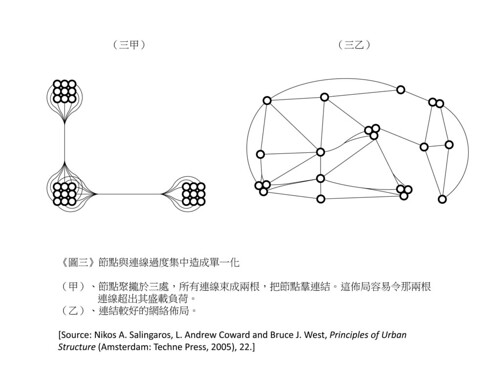

在實際的功能上,有不同層次、繁多而有冗贅的城市網絡,亦比過於精簡的為佳。就以道路網絡來說,若有一條道路斷了或受阻塞,不能如預期般運作,還有其他的補上,就像我們大腦的神經網絡一樣,縱使有一部分損毀了,大體上還能運作。如果把所有同類的節點和連線放在一起,除了會發生以上的問題,還容易出現網絡超出其負荷的情況。(11) (見《圖三》)

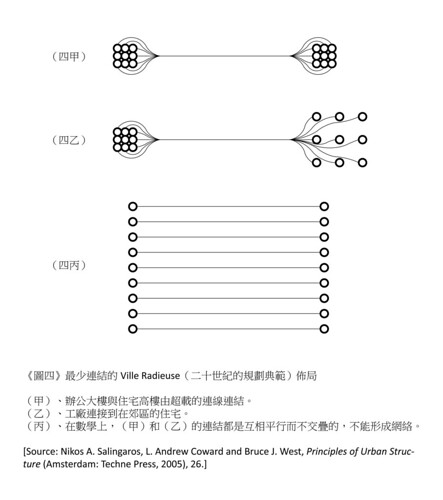

那麼當不同層次的道路網絡,如行人路、單車徑和汽車道路,以上述的規劃思維疊在一起時,又會怎樣呢? — 較弱的那層網絡的作用會消失,就好像高速公路旁的行人路會渺無人煙一樣。(12)

所以當我們用「現代主義」的規劃思維來發展城市,而城市的網絡又因規劃覆蓋的範圍愈來愈大,令網絡的尺度與規模愈趨宏大時,城市中一些較弱小而利於行人和生活的網絡就會遭蠶食或不能形成,就近的社區的城市網絡亦會受波及。而網絡間的聯繫愈少,城市的生活就愈大機會單調乏味。

單調的城市功能、種類與城市網絡

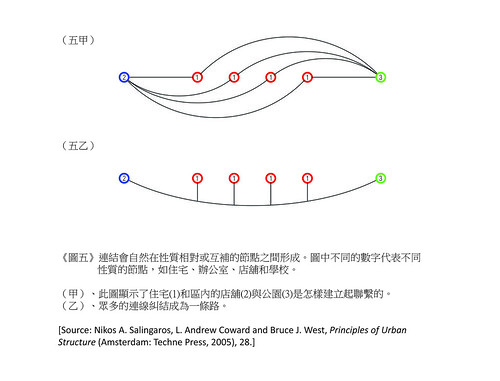

西方有很多研究探討郊區(suburb)的社區為何那麼死寂和教人絕望,其中一個原因就是功能和種類太過單一,令城市的網絡不能形成錯綜複雜的結構,只有零星的單薄連結。(13) (見《圖四》)一個節點和另一節點要有互補的功能,才能在它們之間形成有效的連線,然後發展成同性質的節點共用的一條連線。(14) (見《圖五》)很多規劃師就是把這過程攪亂了,倒果為因。

結語

天水圍的就業問題、新界北新市鎮的社區問題、屯門公路的交通問題和其他困擾香港已久的城市問題,雖然不全然是城市規劃的遺禍,但是非人性的規劃,亦無可否認助長了問題的滋生。它們是衛星城市,設計的本意是可以讓居民在區內自給自足,卻因香港經濟的轉型和多年來的發展都集中在市區而變成像遭遺棄、或追不上時代的地區一般,要不斷「自力更生」和「自我增值」。

另一方面,自市區重建局成立以來,市區不斷有大規模的重建,一處處的舊區換上倒模一樣的發展,多元混雜的社區換上功能和生活選擇均單一的地產發展項目。究竟市區真的有必要重建,重建真的對香港的整體發展有裨益,抑或只是因為市區未「炒盡」的土地都是生財工具?

港府近年積極在都市的建設和發展上與內地融合,連接內地的城際交通網絡計劃不絕於耳,相信同樣尺度與規模的項目將陸續有來。當細密、以人為尺度的城市網絡,換上在空中都能清楚看見的粗枝大葉的大型交通基礎建設,為的是要負載更龐大的交通流量,而計劃覆蓋的地區往往也站不住腳,要為計劃退讓,那在這之下的社區和人的生活,究竟會變成甚麼模樣呢?其實大型的發展跟我們的社區和城市生活不一定不能共存,就是因為政府的規劃思維犯了上述的毛病,加上沒有與受影響的市民儘早商討及公開徵詢意見,很多時候也造成三方也不愉快的局面。

香港獨特的城市結構、網絡和面貌是多年來的發展累積而成,市區一直運作良好,是高密度發展城市的罕有典範,也令遊客嘖嘖稱奇。但是新規劃的地區卻往往強差人意、問題叢生。若果政府不儘快審視自身的規劃思維、價值觀和態度,香港人能引以為榮的多彩多姿城市生活,將會在城市的發展中消隠,取而代之的很可能是沒完沒了的社會問題。

(1) Christopher Alexander, ‘A City is not a Tree,’ Architectural Forum Vol. 122, No 1 (April 1965).

(2) Nikos A. Salingaros, L. Andrew Coward and Bruce J. West, Principles of Urban Structure (Amsterdam: Techne Press, 2005), 17.

(3) Ibid., 19.

(4) Ibid., 18.

(5) Christopher Alexander, ‘A City is not a Tree,’ Architectural Forum Vol. 122, No 1 (April 1965).

(6) J. Gehl, Life Between Buildings (New York: Van Nostrand Reinhold, 1987).

(7) 這裏說的只是機會率,因為以邏輯學來說,如果「『連結愈穩紮、網絡的枝節愈多』當且僅當(if and only if)『城市的生活就愈多采多姿』」是真確的,那麼我們只能推論出:當「城市的生活單調乏味」,「網絡間的聯繫就愈少」。並不能推論出:當「網絡間的聯繫愈少」,「城市的生活就愈單調乏味」,

(8) Nikos A. Salingaros, L. Andrew Coward and Bruce J. West, Principles of Urban Structure (Amsterdam: Techne Press, 2005), 20.

(9) Ibid., 21.

(10) Ibid., 30.

(11) Ibid., 23.

(12) Ibid., 23.

(13) Ibid., 27.

(14) Ibid., 27-28.

參考書目:

一、 Alexander, Christopher. ‘A City is not a Tree.’ Architectural Forum Vol. 122, No. 1 (April 1965).

二、 Gehl, J. Life Between Buildings. New York: Van Nostrand Reinhold, 1987.

三、 Salingaros, Nikos A., L. Andrew Coward and Bruce J. West. Principles of Urban Structure. Amsterdam: Techne Press, 2005.

二零一一年三月八日