在廣東話中,「隔離」與「隔籬」同音,用意卻剛剛相反,恰好形成了一個對比---

可是當我們紛紛把目光聚焦於一連串支持或抗衡奥運的事件、罕見的四川大地震・・・・・・

忽然令人意識到「隔離」可以遠在天邊,也可近在眼前,

「隔籬」更可在一瞬間變為「隔離」。

以上兩幅情景,相比之下,雖然輕微得多,

但它也紀錄着一個公共屋邨內一個關於隔離與隔籬的故事。

我更把這個現實小故事與三十多年前西西筆下的<我城>內的一些畫面,作了一個對照。

在<我城>中,曾出現一座公園:

「這座有紅頭木馬的公園,是一座很小的公園,所以,

它的身份證明書上的名字蓋著休憩公園幾個字。

有時候,它叫做兒童遊樂場,或者,叫做肺。在個城市裡,有很多肺。

有的肺像樣,有的肺不像樣。不像樣的肺是這樣的:裡邊樹也沒有,

草也沒有,只有一眼看盡的鐵線網。

像樣的肺比較好看,四周有灌木叢圍牆,還有放船的水池,

連栽花的花臺也有別的分別。譬如,栽植小灌木、矮胖花草的,是模樣花臺。

栽植成群成叢花卉的,是花叢花臺。在像樣的肺裡邊,通常會有些矮胖石椅,

都如雕刻作品般,各備姿態。」

<我城>第六節(1)p.61-62

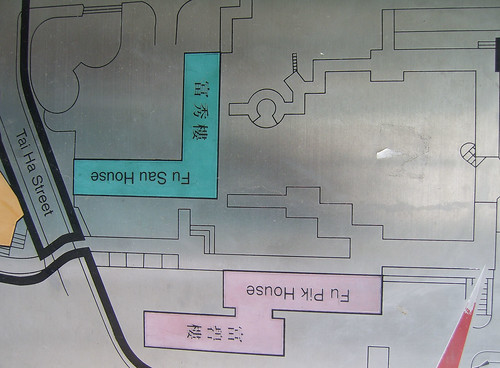

相裡的地方--在香港這城裡,不大也不小。它位於荃灣下大窩口邨。

我在邨內向公眾展示的平面圖上,

找到一些「不規則」的圖形,看見了它的輪廓---

它靠近富碧樓和富秀樓。在那裡,也可找到一些「規則」---

一段卵石路/環保膠步行徑的旁邊直立著兩塊牌,

一塊是用來表明那段路徑的「一般使用守則」,另一塊則寫著:

「遊樂場內設備不適合十二歲以上兒童使用。

所有六歲以下幼兒在遊樂場嬉戲時,必須有成年人隨同照顧。」・・・・・・

「遊樂場」是相裡的地方的名字以至身份嗎?

我又從其中一位下大窩口邨的保安員口中得知,

「它確實的名字・・・・・・我也不太清楚,或許可以叫作『休閒地』吧!」

我未能確認它的名字以至身份。

暫且稱它作「公共空間」吧?!

那裡沒有別緻的水池、石椅和花臺,

亦沒有一眼看盡的鐵線網,卻可一眼看到一大塊人手製的木板正豎立著「距離」

--- 一板之隔,是否令公共與私人空間、觀眾與演奏者、

噪音與音樂、建設與破壞的界限分明同時又模糊起來呢?

看見這樣的畫面,令我想到:「難道有形無形嘅 隔離 就係喺 隔籬?!」

---當木板後面坐著一位堅持幾乎每天也在那裡奏玩口琴和電子琴的老人家

--裘叔,他在木板上宣示著:

「民主,民主,神丹靈藥一日二粒

落肚,立地成民主神魔!

民主神魔不負責任,造謠誤導記者,醜化大窩口

資歷實幹!

民主、民主、多少罪惡,民主神魔假借汝名而行!

民主神魔可以欺負長者?

民主神魔不准長者玩音樂!

民主神魔不准長者有歡樂!

民主神魔強迫長者寂寞痛苦渡殘年!

夕陽無限好,嘆息在黃昏,苦!苦!苦!

短暫的歡樂,報章來醜化,惡,惡,惡。」

這樣的情景是體現「民主」抑或「不民主」?

「自由」抑或「束縛」?

我也是大窩口邨內其中一名居民,看見這個情況,便禁不住好奇上前問個究竟。

這景象維持了三個月(去年十一月至今年一月),卻累積了四年來的爭持。

在裘叔口中,這甚至是一場「鬥爭」。

以下是我與裘叔最初的對話(節錄)。

「最初,為什麼喜歡在這裡玩音樂呢?」

「當初出發點是因為我身體有病(心臟衰竭),是嚴重的病,

吹口琴幫助我的病醫治過來,之後呢,人開心好多,自己身體強壯了,

再之後呢,我看到一班公公婆婆好欣賞我吹口琴,

我看到這個環境呢,心裡就起了一種憐憫的心腸・・・・・・

不如就趁住現在未死,彈下琴,吹下琴給公公婆婆聽啦!」

雖然裘叔已屆66歲,但聲如洪鐘。

「你的琴藝是怎樣學回來呢?」

「我自小就學口琴,學校裡的老師要求好嚴格,所以根基打得好,

所以呢,我吹口琴都算合格嘅・・・・・・

我都想不到臨老有第二個春天,將我的音樂盡情發揮!」

起初他只是獨自一人吹口琴,後來在這兩三年間自學了彈電子琴,

所以我可看到他能與街坊奏出不少不同的樂聲。

「我見到有好多人同你一起玩音樂,有懂拉二胡、小提琴、

搖鼓的老人家做伴奏,一邊伴奏,一邊唱歌。」

「但是・・・・・・有個問題呢,就是我在這個地方(大窩口)・・・・・・

不想得失任何人士。」

這四年間,下大窩口邨內有一些居民(主要是富秀/富碧樓的低層住戶)

投訴他們所發出的樂聲是一種滋擾,尤其令上夜班的住戶每天也不能安睡,

似乎音樂頓成了噪音。

「起初接到投訴時,知不知道那些居民投訴你們?有沒有接觸過?」

「起初也沒有人投訴,只是自己一個吹口琴,後來,一班發燒友就行埋一堆,

聽我玩音樂,玩音樂是注重拍子的,因為自小訓練過,所以拍子特準・・・・・・

他們聽到都覺得我合格,就主動走過來,一齊夾歌,本來我也不認識他們的!」

「就是這樣交了很多朋友?」

「是的。」

「你歡喜來唱歌,我又沒有收錢,我不是為名,不是為利,

我只是為我的身體和希望帶給人歡樂!」

在<我城>的某一處,有一班年輕人・・・・・・為什麼也是那樣高興呢?

某天,「在海港大廈的門口,有幾個正在笑、不打算把嘴巴合攏起來的亂頭髮青年人,

手拿着紙,送給大家看。・・・・・・有的人沒有時間看,就把紙塞在口袋裏。

後來,又塞了給廢紙箱。悠悠沒有把紙塞給廢紙箱,她看。

她看見了這樣的一堆句子 :

太陽白色太陽

白色太陽白色

如果早上起來看見天氣晴朗,我高興

如果早上起來看見天氣晴朗,牛在吃草你在喝牛奶,我高興

如果早上起來看見天氣晴朗,牛在吃草你在喝牛奶,

大家一起坐着唸一首詩,我高興

如果早上起來看見天氣晴朗,牛在吃草你在喝牛奶,大家一起坐着唸一首詩,

就說看見一對夫婦和十九個小孩騎着一匹笑嘻嘻的大河馬,我高興

高興我高興

我高興我」

<我城>第六節(1)p.18-19

裘叔一邊說,一邊引來好幾位街坊站在我倆身旁聆聽。

我再一次問他: 「有沒有跟投訴你的居民接觸過?」

「沒有。」

「那班居民只找黃炳權。」

黃炳權是下大窩口邨區議員。他的辦事處就在富秀樓地下一號,

就在裘叔身後不遠處。我們可從相中看見。

裘叔曾主動嘗試找那一班投訴者出來一起商量解決方法,但不果。

「我每天夜晚十點就「收工」嘞,下午由就由三點至六點,

夜晚就由八點玩到十點・・・・・・」

「十點或以前」這個時限是裘叔早在玩音樂初期 (三、四年前),

跟大窩口邨房屋署經理商量過後,達成的一項不成文的規則。

「現在呢,每一日都嘥氣、嘥錢、嘥力,所有東西都是我自己買,電子琴、口琴,

任何東西都是我自己買・・・・・・」

「木板也是自己親手造的?」

「是的。沒有人支持我。但是我都要照樣做。」

裘叔年輕時是一位木匠,所以木板的手工特別好。

「事關民主黨議員在大窩口是比較『惡』一點!」

其實,木板上寫的「民主神魔」,便是諷刺黃炳權區議員。

「你不要小看這塊板,它是有作用的・・・・・・第一,將聲浪擋住,

不會「嘈住」對面(富碧樓),希望聲浪不會太厲害!」

「遠親不如近鄰・・・・・・我已經一早向一班負責人講(大窩口邨各互助委員會成員),

有什麼不妥,就大家出來商量一下,不要搞到咁大陣象・・・・・・

但我這樣要求對方,人家不接納,就好難講。」

「可是呢,我最不高興呢・・・・・・」

「令你最憤怒是什麼?」

「區議員!針對我四年未曾出過來跟我們說過一次話!」

裘叔激動地把這句話重覆說了一遍。

區議員未曾主動找他面對面談話,當時的他也沒有主動找區議員會面。

「目中無人!他這樣做,怎能當區議員呀!所以我決定呢,有生之年都要豎立這個牌!

你(區議員)不出來跟我說話,我就一直豎起個牌!」

對他來說,這牌木板,原來也是一面「牌」。

「怎樣才令你放下這個牌呢?」

「我只是希望呢・・・・・・就是有一些地方讓我們一班老人家玩下・・・・・・」

「不單止在這裡?」

「無錯。」

「如果日後加設新地方的話,就不會在這裡玩音樂?」

「我就不會了!」

「最簡單呢,現在富安樓地下就有一個地方,會議室後面也可以的,

但是一定要有少少設備,就可以了!

那個地方絕對是好的!」

富安樓

---他現在居住的樓宇,他於二000年搬進那兒,

現在他與家人靠著綜援金支撐着整個家庭。

會議室

---位於富安樓地下的大窩口邨屋邨管理咨詢委員會的辦事處,

在那裡曾發生以下事情?!

「他(區議員)都不出來解決問題,又拍住張枱叫警方拉我!」

「你親眼看到?」

「互助委員會主席個個都知道,他開會時拍住張枱叫警民關係處拉我們,

『加強檢控』我們・・・・・・」

「我們就不會怕他,我又不是犯罪,我做的是善事。」

「難道他以為你在公共地方玩音樂是犯法?」

「但是我們沒有用擴音器,就應該是正常的,假如加上擴音器,

那就比較不方便,所以我也不會用擴音器。」

讓我們看看,<我城>內的一片草坡上,曾有一名記者說:

「------沒有其他解决的辦法了嗎

持着噴霧罐也似的傳聲器,請草坡上的人發表他們的意見。

這時,離草坡不遠的廣場旁邊,一艘渡海輪剛離開碼頭,坐在船的上層,

靠近一排救生圈的一個人,聽見港海笨鐘突然唱起傳統的歌來,就一起也哼了哼,

並且跟着鐘聲數了十下。對於草坡上集聚了許多人的事,

他是不曉得的,・・・・・・他只是坐在渡輪上,粗略地瞧了瞧海面上的幾艘沒櫓帆船,

又瞧了瞧那有許多物事裏邊、但你從表面上又看不出有甚麽物事存在着的海。・・・・・・」

<我城>第一節p.13-14

對附近的住户來說,有時候,裘叔他們發出的樂聲如浪般傳入鄰近的室內裡去,

投訴的聲音依然存在,不管他們有否使用擴音器。

警察接到居民投訴的聲音,便上前調查。

「警方也是受到壓迫,才用 環保條例 檢控我們!」(註1)

裘叔說他己被「抄牌」不知多少次了。

「抄牌」是指抄下香港永久性居民身份證的資料。

不過・・・・・・「自從我豎起個牌,就沒有再抄牌嘞,那些警察知道後就同情我。」

在這個未能確定名字以至身份的「公共空間」內,

無論他們是否值得同情,他們所發出的「音樂」還是「噪音」,

這些聲音像是他們其中一張未能完全受到認可的「身份證明書」?!

他們憑藉什麼「身份」來得到它?

「遠一點的花旗公共關係館,因為是休息日聖日,故此閉着門。

建築物外的一組清潔工作隊連同一輛水車,正在合力洗擦柏油道。當那水車一面潑水,

一面轉動着車底旁邊伸出來的兩個大圓刷磨輾着街道時,街角的溝渠旁邊已經掃就了一堆廢紙,

正待運上清潔車。

這時,一個走起路來如一把生銹的剪刀的人,走到了垃圾的旁邊,

從紙屑堆中檢起一頁面積頗闊的、破舊新聞紙的剩餘面。

清潔隊的成員自然看見他做這樣的事,不過,沒有人介意他高興看一頁破報紙,

上面的消息不外是:

預料不會放棄具戰略性的密特拉與基廸隘口或西奈的阿布魯廸油田。

拾起此頁印着這些字的人,一檢起紙,即耍起一招金鷄獨立,把紙按落在自己的一隻鞋底上,

花了蠻大的勁,才抹下一塊黏得很牢的香口膠。

然後,他把香口膠和廢報紙一起扔回原來的垃圾堆,腳步俐落地走了。

那團香口膠,因此,和阿布魯廸油田緊緊地黏了在一起。」

<我城>第一節p.11-12

此外,有一個人進入<我城>的「快樂王子公園」・・・・・・

「那個人坐在石頭上不聲不響。他並沒有在公園內到處走,

也沒有注意這公園和別的公園有甚麼顯著的異同。坐在石頭上的人,到公園裡來做甚麼呢。

他看也沒有看他旁邊的花。這時,正是花朵熱鬧的季節。

在他坐著的石頭旁邊,有兩顆大羅傘,又有兩棵鬼畫符。

不過,最多的是杜鵑,紫紅深紅淺紅,像一幅壁織懸在斜坡上。

但坐在石頭上的那個人,花也沒看一眼。他坐了一陣,站了起來,並且,站到了石頭上去。

當他站在石上,即開始講話,而且越講越起勁。可惜的是,這時候因為園中心正有樂隊演奏,

所有的人都聚到樂音四周去了。」

<我城>第六節(6)p.74-75

遠看,裘叔親手製的木板/牌也像圍立了一個小小的點唱台,

每天有不少下大窩口邨的老人家也聚到那裡,

慣常地聆聽或一起演奏50、60年代的本地「懷舊金曲」和「愛國歌曲」。

裘叔曾說不反對別人相信各樣不同的宗教,

所以「天主教歌曲」、「耶穌教(基督教)歌曲」、「佛教歌曲」他都照樣玩。

對於現在的流行曲,他就認為那都是「勁歌,是搖擺樂」,樂曲變化太大了,

太難演奏了,不太適合長者。總之,歌曲「有共鳴,就歡喜。」他如此說。

樂譜呢,大部份也是從一眾街坊轉贈之下累積回來的。

然而,裘叔演奏得最多的是---〈祝福你〉和〈歡樂年年〉。

他曾經為大家演奏了兩曲。

他向我說,這是以他自創的技巧「喉震」來演奏,是他在患病期間嘔吐時被觸發靈感,

以喉嚨的震動使口琴發聲。

另外,還有他與一名居民合奏的片段。

「遠親不如近鄰」,這是裘叔很喜歡的話。

多次接觸裘叔,在他身邊,總有一些支持和擁戴他的街坊向我力陳/訴說區議員的不是。

有一次,有一位街坊更握著我的手說了一番感謝的話。

「你第二天走去問下就知道,個個問一下就知,個個都好擁護我的。

他們說過『假如警署叫人拉你入去,我們會夾錢擔保你出來!』」

裘叔說着,指向四周・・・・・・問他的家人是否支持他?

「他們說我嘥氣、嘥錢、嘥力・・・・・・他們不明白其中的理由,是在做善事。」

「最終我只是希望老人家要歡樂,和擁有健康的身體,音樂是精神食糧,

等於打了一支預防針・・・・・・

我只是希望街坊讓我們在這裡渡過愉快的晚年,就算嘞,我不想與任何人鬥爭。」

無論如何,裘叔從不乏聽眾。

「當麥快樂(按:他在這兒是一名公園管理員)一個人又在公園內走來走去,經過一塊大石,

看見石頭上站著一個人正在練習演講,並沒有聽眾。麥快樂見他那麼慷慨激昂,即站在他前面聽。

那個人原來說他想當總統。

讓我老老實實地告訴你們:你們且去控制你們的人口吧,你們去削減你們的子孫吧,

終於有一天,你們就會因為如此計劃的結果,成為群體中的少數。

而我們,我們要反方向而行,我們要讓我們的子孫綿綿繁殖,讓他們多如天上的星,地面的沙。

許多年之後,我們的子孫就成為這世界上人類中的多數。

到了投票競選的日子,我們將會獲勝,成為議員,成為總統。

說這些話的人,一面說,一面流眼淚。麥快樂正聽得入神,忽然,公園裡另外一位管理員走來,

見那人這樣,即不許他站在石上講話。

---這裡是公園

---不准做牙膏廣告

管理員對他說。站在石頭上的人,因為演講也已經完畢,就從石頭上跳下來,

對麥快樂這唯一的看官點點頭,離去了。

那人離去之後,公園的管理員對麥快樂說,你算甚麼管理員呀,

怎麼可以讓牙膏的人跑到公園做廣告呢。

這個人說了之後,即寫了一份報告呈交市政官。麥快樂因為犯了幾次過失,又被告到官裡去,

終於失業了,他犯的過失是:

一, 在公園內吹肥皂泡(請參看〈我城),第六章(1)〉

二, 在球場內扔蕃茄 (請參看〈我城),第六章(2)〉

三, 讓小販在公園內做廣告

關於那個公園,後來有幾次熱鬧的場面,麥快樂既然離開了,因此沒有看到。其中一次,

是許多人搶著要站在噴水池裡的一方石臺上釣魚。」

<我城>第六節(6)p.75-76

在另一角落,當然也有人不喜歡釣魚・・・・・・

「有的人不喜歡釣魚,喜歡多帶一隻眼睛到街上去好小心過馬路,一隻眼睛看看右,

一隻眼睛又看看左,一隻眼睛又看看右。慢慢走。沿路步過。」

<我城>第一節p.9

〈我城〉的「那個人」想當總統,大量繁殖子孫或下一代,令他們成為議員,成為總統・・・・・・

這會令他們成為「民主」的「多數」嗎?

關於民主,裘叔認為這是權利與義務的平衡,這樣才容納到不同的聲音。

「區議員要維護多方面的權利,才叫做民主,不能只幫單方面的權利・・・・・・」

「義務呢,就要為自己在社會貢獻一份力量,為對方貢獻一份力量,這樣才叫做民主,

現在這個情形,不是叫民主!」

「是什麼?」

「這是民主神魔所為・・・・・・不是真民主,是假民主。」

可是,受影響不能入睡的居民怎樣辦?

「他們有權去投訴,但我也有權去玩。」

「你也要認清一個形勢,當演奏愛國歌曲,就有人投訴,本地歌曲就無人投訴。」

後來,他向我說,在他年輕的時候,這裡曾掛滿青天白日滿地紅旗。

他認為怎樣才做到互相諒解、包容?

「你講的那些人有他們的道理,我玩音樂有我的道理。・・・・・・」

說完這句話,他便立即接著說:

「區議員要維護雙方的權利,他只是幫單方面,怎說都是不對!」

雖然他心裡知道他們發出的聲音影響附近居民,

但裘叔對區議員的不滿似乎蓋過了本來他與投訴居民之間的矛盾衝突・・・・・・

經過幾次的對話,裘叔總結區議員做了四件事令他不能忘懷的:

一, 起初接到居民投訴時,替申訴者寫信至房屋署「投訴」他們玩音樂

二, 親自打電話叫邨內保安員的經理「阻止」他玩音樂

三, 於大窩口邨屋邨管理咨詢委員會會議上,「拍枱」,

強迫警方「加強檢控」他們。

四, 報章上,稱「我每日都接到大窩口邨街坊投訴受噪音滋擾,

但係房屋署啲管理員只係叫啲居民唔好嘈,完全無作用。」

更表示,「警方需檢控經常發出噪音人士,

才可解決噪音滋擾問題。」

究竟裘叔口中的區議員是否如麥快樂般「犯」了「過失」?

註1 : 可參看環境保護署く噪音管制條例簡介>二零零六年四月第九次版

可從一站通下載http://www.gov.hk/tc/residents/environment/noise/airneighcomindnoise.htm