去年的新界東北爭議,無論是新界農民到市區示威抗爭之奇觀,抑或梁振英表演矢口否認深港融合的語言偽術,「深港同城化」這內地城市術語已在香港街頭不徑而走 ──社會從來未如斯張揚地討論有關區域融合的問題。

綜觀以往中港融合規劃的論述,不外乎透過邊緣化恐懼來威嚇港人「不融合就會死」 (如陳文鴻、陳智思等評論),又或是一種較為抽離的學術分析,將融合問題詮釋成城市競爭角力的結果、城市管治者之間爭奪的反映。相反,以香港為本位出發,探討當下各種以「融合」之名進行協議、計劃的公共論述,可謂方興未艾,而本地(虛擬)自由派與左翼對於中港矛盾的恐懼及擔憂,亦使他們迴避了為中港融合問題建立政治化主張的機會。說法之貧乏令敵人意圖於公眾領域面目模糊,相關問題在缺乏思想導航下,因而對焦失準。

以下筆者將透過數年來參與新界東北城鄉運動的觀察與文件回顧,試圖講述新界東北規劃的前世今生,探討中港融合問題的思路變奏,在整體社會只關心政府如何以大話掩蓋大話的修辭裡,重新勾勒整個規劃的歷史脈絡。

一城兩計:一個政府 兩套新界規劃

根據現時發展局就新界東北最新的講法:新界東北規劃已從90年代中後期蘊釀至今,是為香港人而建的新市鎮,而非爭議聲中「鋪路深港一體化的融合計劃」。於此,我們明顯可以看出今屆政府正嘗試將這個蘊釀近20年的計劃說成一套相當連貫的政策脈絡,以回應「梁振英當選後加速推動新界東北規劃」的民間質疑。

本文要指出一個重要觀點,就是回歸以來,在我們的管治階層內,其實同時收藏著兩套新界北規劃的版本,此起彼落、交錯複疊,這可是規劃署的技術官僚不敢告知公眾的真實脈絡。

為何奉行一國兩制的特區政府內會對新界的未來發展作出這種所謂「一城兩計」的打算? 最簡單的形容,則可說成是兩組利益群體對於同一片新界土地的規劃想像軸線有所差異而構成的局面:一組是以本港地產商、富豪利益為前提的新界規劃發展軸線,利用政府以公眾利益來包裝其地產發展計劃,實為瓜分新界土地資源、在發展主義的庇護下明目張膽進行「官商勾結」。

他們企圖重複70、80年代華資透過賤價收購農地、改劃興建豪宅的「成功」模式,在新界東北的規劃中發明出一種政府純粹負責改劃及興建基建配套的「公私合營」發展模式。這意味著告別以往由政府全盤統籌的傳統新市鎮規劃發展,去迎接一場直接將新界百多公頃農地改劃成由地權人(即囤地者)興建豪宅的利益輸送玩意。於是,在1998年這商人治港時代首次提出了大型的新界東北環保城規劃,為這群已經壟斷了香港大規模發展能力的主流地產商,製造了龐大的土地投機空間。

這群利益集團對於新界北的發展想像,奉行著傳統英式資本主義殖民規劃體制下的「土地限制」原則,透過嚴格管制的空間分區規劃(zoning)將市區及新市鎮的土地價值集中化,而漸進的土地開發更符合官商壟斷地產集團的土地利益,故此他們對新界發展或融合的速度並不著急。這種想像的落實可見諸於曾蔭權時代,初步還是以生態及旅遊作規劃原則的「邊境禁區開發規劃方案」,方案下,全面開發邊境禁區則只屬時間問題。 而有關新界應否配合「深港融合」發展,對這些地產商來說,是一個豪宅如何賣得最高價錢、從中可否搾取更大利益的問題,其背後的政治意義從來並非其關注核心。

另一組發展想像軸線來自於一群壓抑已久的傳統親中左派,其一直潛藏著新界邊境規劃融合的想法。由於新界北的地理位置鄰近深圳,有著區域及國家戰略意義。新界東北及邊境是配合國家長遠發展策略及定位香港未來的重要區域,其規劃背負著明確的政治經濟目標──「深港一體化」。從梁振英建議「一國兩制研究中心」開展的《港深邊境發展研究》中(2000年版由邵善波編寫及2010年版由張志剛編寫),可見其打算利用邊境及新界東北完全改造香港城市佈局。當中就包含兩地共同開發邊境地區、配合內地發展及國家戰略規劃、融合兩地經濟結構,以至將香港由「以中環為核心的城市」變成「港深邊境都會」的雙核心城市等明確指向。當然,這種開發過程亦會以公眾之名進行,包括以「平衡城市過度密集佈局」、「促進新界地區經濟」、「土地供應不足」為名合理化這些「鴻圖大計」。

這套深港融合的「雙城奇謀」,與缺地的深圳多年來所推祟的深港「雙子城」概念互相呼應,一切亦於2012年梁振英當選之後高唱入雲。在香港社會已被各類盲目的中港融合計劃蹂躪得叫苦連天之際,剛開始吐氣揚眉的左派人士開始自豪地高唱封存已久的深港融合規劃,翻箱倒櫃推銷「特區中的特區」的邊境開發規劃。新界東北亦在此定位下,成為了整個融合概念中的重點配合區,以及社會經濟產業融合的重要地域,為未來的「深港都會」提供了人口勞動力及發展條件。

圖:深港邊境都會報告中提到,古洞北及粉嶺北會成為配合區,坪輋打鼓嶺將會納入「特區中的特區」。

其實,民間對新界東北規劃的抗議聲音還未出現之前,主軸就已由「地產霸權」擺向了「深港同城」的一方。前者,主宰了計劃的前世,而後者,正在當下誕生。有趣的是,在挑戰深港同城化及地產霸權的新界東北運動中,由民間倡議新界北規劃的第三條路線亦正在悄悄開拓著。

前世:融合概念之蘊釀與誕生

以上兩種同時存在的新界規劃邏輯並非互相排斥,同時又非高度配合。從時序上,我們先從計劃的「前世」開始說起,這樣有助我們了解《新界東北新發展區計劃》的出現與流變,這亦正正是我們認清整個中港/深港融合計劃面貌的關鍵鑰匙。

自80年代中後期,英國政權對於新界土地的戰略考慮 (包括水塘、軍事與食物安全考慮)開始因香港主權即將移交而遭到放棄。但當時,新界地區的價值仍然沒有獲得真正的重視。當時,在香港地產、金融業發展成為香港龍頭經濟的主旋律下,回歸前港英所提出的全港性區域拓展策略(Territorial Strategy Plan)初次將部分新界東北新發展區,連同各式各樣的發展大計,列為長遠潛在的「經濟增長點」。儘管沒有具體發展計劃,卻營造了對香港城市未來發展能夠繁榮過渡的氛圍和信心。於1997年這個香港管治上的「咸淡水交界」,港英政府放棄了保護新界鄉郊和農地,縱容新界原居民興建貨櫃場,並提出千億玫瑰園計劃,似乎較關注如何在離開前賺到最後一桶金,在光榮撤出之餘亦繼續利用香港這個全球資本平台獲取利益。

同時,北方政權及利益集團亦已為新界北的未來發展蠢蠢欲動。他們已在構想香港如何「開局」 ──利用這50年的過渡期鋪路至2046年成為一個中國城市的問題。當中,最明顯不過的熱身就是回歸前的興建新機場選址爭議:當英方提出赤鱲角填島方案,代表中方利益的薛鳳旋卻提出選址離深圳福田只有一灣之隔的新界西北洪水橋,從此已能輕易窺探中方對新界發展戰略定位的基本思路。

然而回歸後,這個「開局」只有少數人清楚當中情況,過程中利益矛盾亦相當複雜及分殊。但事實上,要大舉開發新界及把新界重新定位的意圖 ──地理意義上的中港融合規劃,則是相當明顯的。回歸後,董建華政府隨即進行了以下的規劃發展研究:

1) 立即開展的新界農地檢討(新界東北及新界西北發展工程研究),將新界北區約2,000公頃 (一個九龍半島)的農地帶貶低價值及考慮改劃用途;

2) 1998年規劃署在做具發展潛力的新界新發展區,幾乎將新界所有平地都納入計劃,目標是將本來並非中心的新界北全面都市化; (見圖一)

3) 同時積極推動北環線發展 (到古洞北),連貫所有構想中的新界北新發展區,並連接至深圳落馬州/河套一帶,接駁內地鐵路系統。

圖:1998年規劃署已將大部分新界北的「平地」都選出為「具潛力的新發展區」

同期,《新界東北新發展區計劃》亦正式誕生。1998年,特區政府以「環保城」之名,開發古洞北、粉嶺北及坪輋/打鼓嶺一帶的邊境土地,美其名滿足未來大幅增長的香港人口數字。當時,計劃報告開首直指香港未來人口估計將由98年的680萬大幅增至2011年的840萬,意圖透過高估人口推算,合理化東北發展計劃,讓一班早於80、90年代已經跟內地「融合」的大地產商(港資),可以籍低價囤積農地在發展中分一杯羹。因此,新界東北計劃是這種港資與內地政權進行「中港融合」的結果。然而,有關深港之間應該如何融合的問題,卻仍然未能看到清晰、具體的綱領,而當時既有地產利益及特區政府,則明顯較著重土地利益多於所謂把香港與中國緊緊地連在一起。

同期,邵善波亦在「一國兩制研究中心」發表第一版《港深邊境發展研究》報告 (2000年),提出多個建議讓新界北配合國內產業規劃,例如提出於新界東北的坪輋新發展區建立高科技產業鏈,與深圳產業分工合作、於「邊境特區」內設立「生活居住區」,為經常跨境工作的人士提供居住、生活及行政配套。而「中港關係策略發展研究基金」的鄭耀棠亦於2002年,首次提出在新界東北蓮塘一帶設立新關口,打通香港與內地東南面的高速公路網絡,同時配合旁邊李嘉誠鹽田港的貨運流通。 由此可見,特區政府的新界東北規劃除了考慮著政商之間的土地利益外,親中民間智庫亦一直在旁策劃新界邊境融合的未來藍圖。

雖然部份群體一直蘊釀這些「向北望」的計劃,但實際上,當時許多跨境融合計劃過了近十年仍未有落實,原因何在? 根據一份「御用智庫」智經研究報告之《共建深港都會》,當中訪問的百多名深港政要及商家人士,內容都多番針對某一位「前政務司」阻礙這些融合發展,答案似乎就相當清楚了。事實上,中港融合規劃大都是集中開發新界及與內地連接,當中往往涉及大量千億基建工程。工程對親中一方及國內的資本就固然有利,而既有(外國)資本則基本上無利可圖。

這就不難理解為何港珠澳大橋、深港河套特區、新界東北這些計劃在回歸以來久久沒有「上馬」,以致經常被親中報章批評政府在拖延。此外,新界東北的「環保城」計劃在2003年左右亦因地產商為了穩定樓價、不急於發展新界,最後以人口增長放緩的理由擱置。

流變:由地理融合、經濟融合到深港同城

香港人經常將2003年解讀成中央管治香港策略轉向的關鍵時刻,但從城市發展的視野,其實能清楚看到中方早於97年前後已抱有中港融合的打算,只是意圖一直未有在具體規劃、政策上浮面。

而中港融合的趨勢亦在過程中出現了變化:根據一些本地托派國際主義者的分析,2003年管治策略的轉向,實際是建基於國際資本主義市場裡龐大資本來源的推進。當中國於2001 - 02年加入了世界貿易組織,正式參與資本主義的炒賣交易遊戲,北方政權發夢也沒有想過原來「入世」可以有如此龐大的國際資金,這一切足以令中央所謂「送大禮」的統戰方式變得可行。

中方不斷透過加大自由行、人民幣結算等經濟利誘(當然香港同時也成為了大陸「洗黑錢」的避風塘),讓香港人感覺到經濟上要「背靠祖國」。源源不絕的「禮物」,目的就是要把香港各界納入中央的經濟利益圈中,假以時日便要求香港「償還」,為國家發展作出貢獻。 這些經濟手段的出現,以籠絡、支配作為策略考慮,讓中央最初有關融合的想像 (如更改香港地名、連繫兩地交通等) 變得滲透性更強,變成更切合港人主流價值意識的具體操作方案。

當文章所述這個前政務司「被辭職」、政府架構重組及董建華倒台後,融合形勢變得如箭在弦,新界東北規劃亦從另一種「新面目」開展。當曾蔭權任政務司之時,亦曾指出不少跨境融合工程乃「技術上不可行」、「造價成本太高」。例如開發深港河套區時,便說要清理污泥花費數百億並不划算 ,被不少本地資本家批評為「內(香港)冷外(內地)熱」。然而,曾蔭權上台後,卻立即「今天的我打倒昨天的我」,並指清理河套區的污泥並沒有想像中般嚴重及昂貴。曾蔭權就任特首,背負著換取北京委任權的政治承諾,於2007年尾旋即在施政報告中宣佈興建十大(跨境)基建,包括廣深港高鐵、蓮塘跨境口岸、禁區開放及現時新界東北新發展區規劃等,進行地理上與經濟上的雙軌融合。

這些跨境基建當時以「互惠互利」的經濟角度包裝,究竟這些計劃有多「互利」? 列入國家五年計劃的蓮塘口岸工程位處東北,美其名促進香港物流業發展,然而香港的物流業中心卻位處香港西部,惹來規劃界對口岸成效的質疑。較廣泛討論的卻是造價高達669億的廣深港高鐵工程,究竟估計每天9萬的高鐵客流量是如何計算出來的。排山倒海的爭議都指向著這些融合基建並非考慮本地實際需要而建,令香港愈來愈多質疑是否在香港「被規劃」的情況下,各種融合之名的計劃正利用香港服務內地,以配合中方的各方面發展戰略。

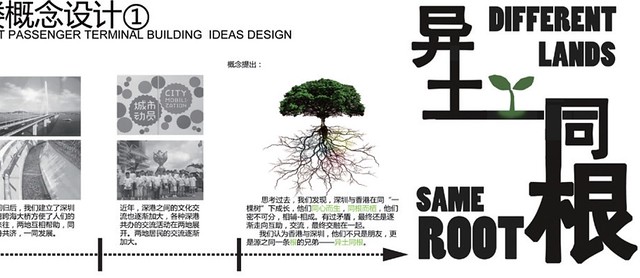

圖:蓮塘口岸為中港官員共同簽訂之跨境基建協議,港人在事前毫不知情。此乃中港兩地官員舉辦之設計比賽得獎作品《異土同根》。

2007年的政治、經濟狀況,是理解這種似是而非的「互惠互利」融合計劃的關鍵時刻。當時,廣東省作為中國經濟火車頭,正受金融海嘯所拖累──廣東大量廠房倒閉,工人運動正在冒起。在這個經濟危機等於「政治合法性」危機的國度,發改委在《珠三角區域發展改革綱要》中提出了廣東省「經濟產業提昇」的救亡方案,以中央規劃的區域整合策略,將廣東省打造成金融、服務業的經濟體。

要進行產業轉營,就不得不借助有穩固服務業基礎的香港資本、人才及空間,推進這個「區域大轉營」計劃。這些融合計劃,包括駁通從香港機場往深圳的鐵路,以協助前海成為未來的新金融中心、興建高鐵以帶動廣東沿線站旁的「粵港合作先試先行服務產業圈」等,以解決內地資本主義市場面臨倒塌的嚴重危機,力求「保八」。

故此,中港融合賦予了新的意義,就是在「全國一盤棋」下規劃香港的經濟功能及社會功能,以貢獻國家的計劃。整體來說,透過各類基礎建設,協助各界北上投資,並帶動內地人才、技術及產業提升,同時亦定位香港集中發展「六大產業」,金融服務業則瓜分予深圳前海。以「六大產業」的發展亦是建議採用深港人才與資本合作的模式,讓內地資本可以藉與香港合作「走出去」,那麼內地資本就有望轉化為跨國資本接軌國際、打出全球。自此,香港的區域融合策略就被賦予了新的國家任務,同時香港城市的經濟功能亦因被定位而喪失自主性。

圖:預想的深圳前海計劃,是一個行香港法的「粵港合作先試先行合作示範區」(內地規劃術語),希望借未來大型鐵路基建接駁香港機場建成深港的「新中環」。

此外,當時中央十一五規劃亦提出了一個攸關重要的發展概念──「同城化」,即是透過城市與城市之間的「合併」,讓城市之間的幅地(hinderland)可以被侵蝕為新興的新發展區 (如廣州、佛山同城化時中間大量土地都變成地王發展豪宅),並且打通相互之間的行政管理及既有經濟體,達至兩個城市人才與資本的「雙轉移」,以使於經濟危機下重新有資本願意投資及累積。

2007年唐英年所說香港須參考一下「廣佛同城」的經驗進行中港融合,就是從「深港同城化」的概念出發的。故此,同城化本身不是最終目的,而是為解決內地經濟衰退下出現政府危機的政治手段,過程中會把兩個城市在行政、經濟、文化、社會各種領域上互相整合發展,但過程中亦會導致兩個城市在行政、經濟、文化、社會各種領域上互相整合發展,人民需要共同生活起來,這亦對香港原有一國兩制保障下的生活方式帶來沖擊。

同時,我們亦看到了十年後再度上馬的新界東北融合計劃(2008年)與往昔的差別。從1998年開始以「人口增長」為由開發的新界東北,整體策略已經轉變為以「促進深港社會經濟發展」、「區域融合」作為主要方向。不只是香港要出讓邊境禁區、新界東北等新界既有土地及非原居民村落等以配合其戰略考慮(如定位新界東北發展六大產業:大攪做內地富豪生意的教育產業城、認證產業、「環保低碳」地產業),更要打通香港邊境交通,即東進東出、中進中出、西進西出,並興建大量跨境基建方便兩地人才資金的「雙轉移」,進而要從合作慢慢變成如「廣佛同城」的「一體化」概念,以令深港兩城在行政、管治、文化、教育各方面進行一體化,這個最終的融合計劃就是宜居灣區計劃及其後一份「共建綠色珠三角」文件所揭示出的新方向。

圖:2008年的新界東北融合計劃,已「打正旗號」列明要「配合深圳市的未來發展」及「促進中港兩地融合」。

從地理空間上的融合到經濟統戰,以至於內地經濟危機下出現的同城化、一體化,我們要問的是,為何大陸的資本主義危機要由香港付鈔、透過犧牲城市與城市之間大量新界北土地、生活方式及自主經濟權來替它找數?

今生:赤色規劃的真正來臨

2012年左派人士成功奪取特首一位,令新界東北規劃再一次起變化。回歸以來那種「許家屯式」,以「連結香港資產階級」作為香港管治班子的構想,在特首選舉過程唐營的落敗而告終。取而代之,是另一群新興資產階級的天下。

這種管治轉變對於新界北規劃是立竿見影的。基本上,在2009年高鐵事件及2010年初第二期新界東北諮詢會遭遇村民的強烈反對後,新界東北事件已被形容為「菜園村」翻版,成為政府另一個「計時炸彈」,在此情況下,當時政府其實已將許多具爭議性的跨境基建拖延。以新界東北發展為例,本來在第二期諮詢時稱最後階段的諮詢將會於2010年9月舉行,然後計劃不斷押後,2011年時說押後2012年,2012年說押後到2013年。但當梁振英一當選,2012年四月他已經開始在不同報章推銷新界北開發大計,如何以一國兩制研究中心的《港深邊境發展研究》作為藍本,提出邊境禁區及新界東北一帶要怎樣向自由行提供一系列教育、醫院等服務,打造特區中的特區,將會成為「未來大珠三角的經濟強點」云云。當中還會在30個銅鑼灣般大的新界東北內外圍設鐵絲網,讓內地人可免簽證入境消費及生活,其後惹來「政治任務」、「赤化規劃」及「割地賣港」的非議,亦明顯與曾蔭權時代提出的規劃方案再添加了全新內容。本來說押後至2013年的最後階段諮詢,突然就在2012年6月,趕及於曾蔭權政府卸任前由將會成為下任政務司的林鄭月娥推動上馬,明顯見到梁振英加速開發新界東北的意志。同期亦在梁振英上任後立即開展《我們未來的鐵路》研究,將打通新界北與深圳的北環線,及讓前海連接赤鱲角機場的深港機場快速軌道等深港融合計劃重新拋上公眾日程。

最新一份新界東北規劃本身亦作出了重大修訂,由本來整個新界東北融合計劃是以公私營合作模式,政府負責將農地改劃,縱容發展商囤地及直接申請建豪宅,變成現時以「政府主導」的方式,將本來一直協助政府迫遷的地產商收回來的所有農地一次過由政府徵收及重新拍賣。這令新界東北計劃原本協助政府收地、迫遷、清場的大地產商(如恆基、長實、新世界及某大地產商),「只能」賺得近十倍的差額收地賠償,而並非如「公私合營」模式一樣同時取得價值連城的土地發展權。這大大有利於梁振英政府的「重分地權」,可將地產利益從既有的大地產商手上,再分配給在梁營上台前後成為政治新貴的嘉華國際、恆隆地產,及大量引頸以待入主香港市場的陸資地產商 (如萬科、中國海外等),亦促成了其後爭議聲音內其中一種「地產鬥共產」的角力。

反對融合之創造任務

如此勾勒整個新界東北的前世今生,有助我們脫離有關時間的誤會——近20年來新界東北規劃是連貫一致的誤解,與及中港融合不可能的大勢所趨(因融合概念的目標本身也在流變);同時,政治經濟脈絡的認識亦可打破有關空間的迷思——討論不再是集中於要在「公私合營」與「政府主導」之間選擇如何規劃空間,也不再味於「地少人多」作為前提來討論新界東北規劃。現時,這兩套新界的規劃雖然處於矛盾,但已有著契合的條件,梁振英政府很可能因要寵絡傳統地產資本容許某種程度的「公私合營」,繼續讓他們可以享有土地發展權,或以另外一些方式進行土地補貼(如換地權益書、恒地提出免補地價式的限價樓),讓這「雙城奇謀」在眾多反對聲中得到通過。

如果上述這兩條規劃路線都不是香港的出路,我們必須積極建構屬於香港的新界主體。如何在各種本土權利運動(如倡議「規劃自主及參與權」、「居住權」、「城市差異權」)、空間實踐(如本土耕作、藝術再現、遊行抗爭、另類經濟)與空間想像(如定義邊界、城鄉共融、鄉郊自然規劃、土地分配、城市佈局)的過程中,建立一種有力回應中港融合及抗衡內外資本的人民主體,讓民間自力走出新界規劃的第三條路。

撰於2013年1月,將刊於《本土論述2013》