十一號幹線研究撥款申請在工務小組爭議多次會議,最終仍是在建制派支持下通過,將待在財委會審議。民主派議員關注的範圍,包括十一號幹線只連接元朗屯門至大嶼山,並無道路出市區,只會造成新的樽頸;政府堅拒交代日後青馬大橋車流估算,被質疑是隱瞞十一號幹線的真正意圖,便是連接日後的東大嶼都會往港島,所謂解決新界西北交通問題只是門面說話。

由於官方的解釋理由太過荒誕,官員在議員連番追問下,稱會同時考慮大嶼山至青衣西南連接路。在政府回覆公民黨郭家麒的文件中,附上一張虛線標示該連接路。項目通過工務小組後,田北辰在面書帖文發表「宣言」,稱假如不一併研究青衣至大嶼山連接路,將虛線變為實線,必在財委會反對。

翻查文件,政府提出大嶼山至青衣西南連接路,以化解十一號幹線接駁至大嶼山塞車這招,倒不是隨口胡說。1999年,時任行政長官董建華宣佈在原規劃作特殊工業區的竹嵩灣興建迪士尼樂園。2001年完成的《新界西南發展策略研究》隨而調整,建議將原規劃於交椅洲發展的貨櫃碼頭遷至其他地區。

2004年的《大嶼山發展概念計劃》中,由於交椅洲未有定案,《計劃》便提議一條連接大嶼山至青衣西南的連接路。

雖然13年前的《計劃》曾經提及,又是否代表這條連接路可行?

先看地理,青衣西南一帶佈滿油庫及船隻工業。即便連接路成功落腳,但該條道路惟一可以連接的,便是南灣隧道及昂船洲大橋,連接路已不可能在昂船洲及西九龍找到其他落腳點,換言之即便連接路落實,很可能亦只是將擠塞點由大嶼山南移至青衣,未能解決往市區交通擠塞問題。

何況的是,青衣西南的發展的複雜程度,甚至比在東大嶼都會填海更複雜。

2011年開展的《優化土地供應策略 – 維港以外填海及發展岩洞》,最終「選出」的五個可考慮的填海選址,其一便是青衣西南。文件中指出,該處現有五個油庫、船廠的海路通道,而該處又是擬建的十號貨櫃碼頭選址。

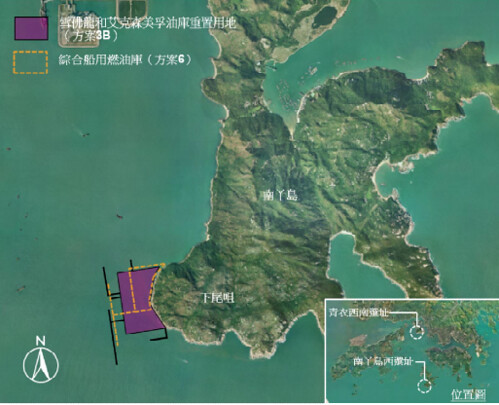

2014年的《青衣西南部十號貨櫃碼頭初步可行性研究》,提到如需發展該區為貨櫃碼頭,須要搬遷及原址重置部份油庫,較可行的選址包括將軍澳第137區、索罟群島南及南丫島西。不過政府已在2016年重新研究將軍澳第137區,作房屋、商業及其他發展的可行性,而索罟群島則已劃為海岸公園。至於重置於南丫島西的建議,光看地圖已經夠嚇人,必會遇上大量反對。

而且,青衣西南日後的去向、是否興建大嶼山連接路,最終亦落入《香港2030+》規劃的研究範圍。

無論大嶼山至青衣連接路在文件上是虛線還是實線,它始終無法回應新界西北往市區的交通擠塞問題,亦無法迴避十一號幹線本身的「完整」設計,便是經交椅洲往港島。