文:龍子維(影子長策會成員、健康空氣行動社區關係經理)

「綠色規劃」一詞很容易會引起歧義,就如「可持續發展」一樣,有太多可供額外「僭建」字義的空間。例如發展局的常任秘書長韓志強先生,在剛過去的立法會討論人工島項目的會議上,辯稱香港過去幾十年的基建投入「無一個是大白象工程」,所根據的理由,是每投入100萬,會引起400萬的經濟效益,背後反映的,是官員完全沒有社會與環境成本的概念,更遑論嘗試理解SROI(社會投資回報)為何物。

因此,在發展局《2030+》的諮詢文件中,屢屢提及的「環境容量」概念,就不得不讓人懷疑,這只是另一種證成cost benefit analysis才是硬道理的委婉說法,簡單而言,就是只有能夠量化(最好是幾年之內就能夠見到經濟效益的)成為經濟效益的環境資源,才稱得上是環境容量的一種,這樣的發展,說穿就是「可持續地擴展人類欲望最大化」的發展。

這種「可持續發展」的特徵,是不會嘗試去根本反省過去幾十年發展模式的種種缺憾,以至於認為這種模式,只需要略作修補,便可以傳到千秋萬代。

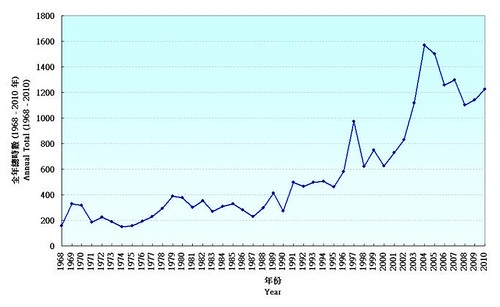

單單以我們的空氣質素為例:雖然環境局過去數年非常努力進行各種車輛及船舶減排的功夫,扭轉了路邊空氣污染不斷上升的勢頭並有所下降,但假如我們能以更宏觀的角度去理解大氣污染物的承載量,最好的方法,還是比較過去數十年香港出現低能見度時數的趨勢。

筆者並非氣象學的專家,但根據天文台網頁的釋義,有關低能見度時數已經剔除降雨及霧等天氣狀況,主要反映大氣中懸浮粒子吸收和散射光線的能力。簡單而言,就是大氣中的懸浮粒子濃度越高,吸收的光線則越多,而低能見度的時數就會相應增多。

由圖一可見,香港現時的低能見度時數仍然高於每年600小時的水平,較1990年代以前仍然高出2-3倍,反映香港大氣內整體的懸浮粒子數量,其實有增無減。這種大規模的「可持續」升幅,絕不是幾個局部的EIA環評報告就可以反映出來。現時的EIA所根據的,不過是某個工程項目是否會超出AQO(香港空氣質素指標)而已。先不論現時的AQO其實甚為寬鬆,個別空氣污染物指標甚至是世衛建議水平的3-5倍,更要命的是,這種空氣污染評估根本無法反映各種大型基建及化石燃料主導經濟發展所帶來的累積影響─而天文台有關低能見度時數的數據,就正好反映我們的大氣層,其實正在不斷積聚由我們經濟活動所散發出來的污染物。我們以為大風一吹就可以吹散的污染物,其實從來都沒有消失過,更會以「區域污染」之名,在逆溫層出現的日子,加劇本已非常嚴重的城市空氣污染問題。

圖二:香港十二月四日出現的逆溫層和煙霞(資料來源:司馬文FB專頁)

在剛過去星期日的環團記招,以「以人為本,重整我城」為題,就是希望指出過去發展模式的種種缺失,敦促日後政府的未來規劃,必須以人的生活質素為依歸,不能再忽視環境承載量的重要性。環團提出的三大施政綱領:1)以人為本,重整規劃;2)綠色經濟,在地發展;3)保育生態,善用資源,都是對應現時以基建與地產發展主導的規劃思維,以重整香港社會發展邏輯為目標。

鄒崇銘上星期的專欄引用Roger Bristow的新市鎮研究,指出香港新市鎮的規劃建基於道路網絡的缺憾,例如即便是規劃署所稱許的沙田新市鎮規劃,火車站與區內其他地區的接駁亦往往以私家車駕駛主導,而屯門的輕鐵系統,亦只是依附於區內的道路網絡之中,無法發揮減低車輛出行需求的功能。我已在多篇文章指出偏重車輛的新市鎮設計所帶來的種種環境承載及社會問題,在此不贅。

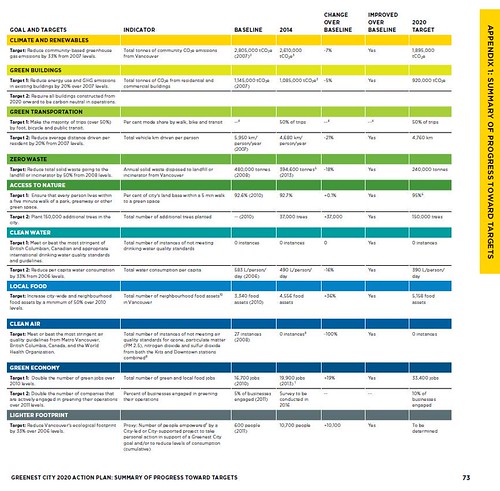

聯合國估計到2050年,將有接近七成的人口是居住在城市之內,未來的綠色規劃重心,必然要處理城市發展與自然環境承載量之間的關係。有遠見的城市規劃師及領導人,例如加拿大溫哥華的市政府,早已製訂「最綠城市」的行動綱領與具體目標,例如2050年城市能源100%來自可再生能源,完全脫離對化石燃料的依賴,而不是以天然氣作為「潔淨能源」方案;2040年三分之二的城市通勤是以步行、單車及公共交通進行,而不是推行「公共運輸導向發展」而忽視單車出行及行人步行的城市設計;落實更進取的減廢目標和更完善的生產者責任制;在城市內多種150,000棵樹;所有的城市人口都可以五分鐘之內步行抵達公園或者綠色空間(而2014年有關目標已經達到92.7%),而不是僅僅人均休憩用地的增加;空氣質素要達致最嚴格的世衛空氣質素指引,而不是發展中國家才使用的中期目標……

詳細的內容,可以翻閱溫哥華市政府的「Greenest City 2020 Action Plan」,把這個行動綱領與香港的《2030+》比較,大家會明白兩個城市在推動真正的可持續發展的視野有多大的落差─除了是制訂明確的目標和清晰的指標,亦應該有思維上的根本改變。自然生態不是城市的附庸,可持續發展的真正意義,就是在於要擺脫過去事事以基建及地產主導的發展思維,回歸人的生活質素,推動城鄉郊共生。