位於粉嶺北一帶石湖新村內一片由新世界擁有廿萬呎的草木林,近日遭到神秘侵襲,一星期間迅速遭到挖土機摌光,並有填泥及發展的跡象,至今沒有人承認責任。村內消息指這裡要建造一個龐大的停車場,甚至要將村內唯一通往公路、也是唯一公共的場所---信箱---都將給拆掉,來讓路給車輛進入停泊使用。原本劃為新市鎮規劃下的綠化地帶的石湖新村,規劃意向說得清清楚楚,就是用以「局限城市發展的入侵」(S/FSS/14, 33),但它似乎正與大浪西、赤徑、咸田等新界鄉郊私人農地步向同一種命運——在沒有城規會「發展審批大綱圖」(DPA)的約束下,這些原本在城市裡辦演著某種角色 (綠化、景觀、郊遊、集水、吸水、降溫、放牧)的土地,將永久喪失原有功能。本來作為聚集瑩火蟲及村內羊群的棲息地的這片綠帶,繼續被置於可以肆意開發的險境,村民憂心填泥令整片低窪村落水浸,政府繼續如常運作。

在一連串新界淪陷的事件當中,問題是否都同樣只是發展商入主鄉郊私人農地這般簡單? 新界北地區寬廣,箇中的勢力、發展軋跡、社區構成、土地類型都差異具大,我們又如何從地區視野出發,了解種種發展問題的特殊意義?

討回市民的官地

驟眼看似是周而復始的地產發展與鄉郊保育的對立,放在地區上的歷史發展脈絡,卻能為石湖新村綠帶破壞一事尋找出另一種體會。事件可以追溯至一個名為「鬼屋」的鄉郊故事:新世界早於90年代初已經在石湖新村近馬適路旁購入大量農地,並在當時申請興建二、三十間三層高的村屋。但當他們知道了1998年粉嶺北這片土地將會在施政報告中納入「環保城」計劃,可把住宅用地的地積比提商數倍,新世界便立即停工。無奈當時申請已經獲城規會及屋宇署批准,必須要建,最後就隨便建了一堆村屋,外牆也沒有塗色,放在此處丟空等發展,一放就放了十多年。唯一認真的,就是新世界為這些三層村屋打了一百米深的樁柱,以備未來清拆重建之用,據村民口述,其震盪令當時不少鄰近寮屋區的外牆破裂。不知情的公眾稱之為「爛尾樓」,事實上它是不折不扣的「紅灣半島」,石湖新村村民則叫它做「鬼屋」。

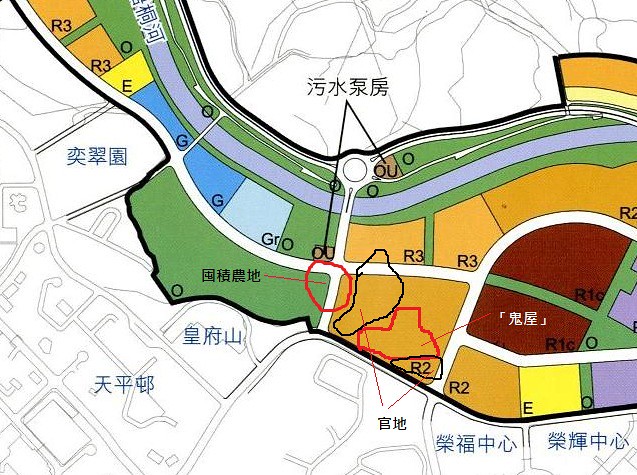

這片「鬼屋」帶究竟與草林地的神秘破壞有何關係﹖「鬼屋」與現時受影響的土地之間,就是一片屬於官地、較為密集的石湖新村寮屋區。土地查冊顯示,新世界在1997年購入廿萬呎農地,按這種發展脈絡,發展商極有可能是要原址換取這片現有村民聚居的官地,於是囤積村內其他農地,圖謀合併鬼屋的地盤,變成更大規模的豪宅發展。事實上,在今年年頭披露的規劃大綱圖中看到,政府為「鬼屋」度身訂做了一個新規劃圖則,將現時鬼屋的住宅用途劃大至附近官地 (見下圖),並以「公私營合作」為發展原則為地產商製造換地的法理基礎。於是,我們看到的發展問題,已不純是興建停車場破壞綠化環境這般簡單,站在大發展商的角度,停車場只是在等待規劃過程中的蠅頭小利而已,而真正的大計,似乎都不外乎是企圖換去現時還有數百名石湖新村村民正在賴以為生的官地群,以圖極化豪宅的面積,極化利潤,亦從中極化了矛盾與衝突。

現時規劃署諮詢中的未來粉嶺北分區大綱圖,可看出私人農地與官地的關係

近年來粉嶺北一帶重覆發生的不只是綠化帶變露天貨櫃場/停車場,不足外人遁道的卻是此等官地被地產商大舉侵蝕的歷史。村民經常互相分享,在石湖新村附近的皇府山、奕翠園等豪宅項目,都是發展商向一直政府換取/吞併官地的個案。無論是近年具爭議性的灣仔合和二期 (換去整片四千平方米林木),李氏整個將軍澳的夢幻之城,或者被魯連城強佔部分官地的西貢大浪西灣,都反映了官地 (government land) 一直都只有地產商才能夠染指,毫無公共性可言。久而久之,換取官地成了官商的默契,發展商補地價就能從官府中垂手可得,始終逃不過淪為地產商囊中物的命運。

從殖民地遺留下來的官地,究竟是否就應在回歸後直接過戶給特區,只是任由地產商交換的禮物﹖這裡似乎涉及一個封存已久的歷史問題。當英國人在一八九八年租借新界,宣佈新界之下莫非皇土以來,大量沒有人(不懂得)認領的土地都被自動收歸為官地(crown land),此乃歷史上港英殖民主義資源搜括的重要環節。然而自回歸後,除了在1997年法例由皇家官契 (crown lease)易名為政府租契 (government lease),草委、政府以至社會各界並沒有想像過這些「皇土」回歸後究竟誰主使用、沒有思考過字面上將’crown land ordinance’ 改名做’land ordinance’ 是否就能解決歷史問題、特區政府繼承了這些「賊贓」是否恰當等等問題,就趕急讓地產商延續佔據各處官地的特權,造就他們的巨型發展。

似乎,如何恢復市民及社區對這些「官地」的使用/共享權,亦如何保障官地上賴以為生的寮屋居民的居住權,不再為地產商垂手可得的囊中物,才是抗衡發展商在粉嶺北一帶積極囤地以求換取「賊贓」的土地政策思考,也是化解日益嚴重「官商勾結」現象的王道。

「裸命」的管治技藝

由於粉嶺北這個「綠化地帶」是伴隨上水/粉嶺新市鎮規劃而出現,當時只將整區納入「分區規劃大綱圖」(OZP),給予各處土地有不同用途的規劃,直到1991年政府才把整個新界納入「分區規劃大綱圖」,並擁有發展審批大綱圖(DPA),可以對「未經授權的發展」(Unauthorized Development)有執行權力。然而,粉嶺北這種新市鎮內的綠化地帶並沒有納入於此圖則內,現時只跟從一紙沒有執法權的分區規劃,縱使停車場、貨櫃場等各種用途違反規劃意向,規劃署也「沒有權限」執法,形成如石湖新村能動土破壞農地的「冇王管」空間。這個問題首在97年環境事務委員會提出,直到近一兩年粉嶺北天平山村「貨櫃長城」擴張事件,發展局及規劃署對事件都置若罔聞,繼續以資源人手問題為由拒絕管理這片綠色土地。

然而,我們在大浪西灣事件之後,突然發現這種「無法執行」的說法是多麼的虛無縹緲。原來,城規會可在極短時間內把要保護的土地納入「發展審批大綱圖」,進行規管。那麼政府一直以沒有法例規管為由拒絕處理,置生態環境、村民生活與本土農業於度外,究竟反映著什麼的一種管理的意圖/概念?

要捕捉這種管治方針的來龍去脈,可參考當代歐洲現代哲學中的「例外狀態」管治術的相關討論。意大利哲學家阿甘本 (Giorgio Agamben)回了應福柯所認為現代管治中「生命政治」(bio-politics)的狀況,即一種從生老病死到吸煙與性,現代政府就是要納入生命各種領域作為管治的對象。阿甘本認為,現代管治者除了透過有關保障生命安全的論述滲透其管理於生命的所有領域外(簡稱「養生」),一直也有另一種管治的範式正在透過懸置法律,將公民排除於權利/法例/憲法以外,令他們成為毫無法例保障的、純粹的「裸命」(bare life) (簡稱殺生)。於是,管治者/主權就擁有了法律以外的無盡權力,任意判決他們的活動、置放、生殺以至所有,這種「例行狀態」的建立就成了現代管治的典範。石湖新村所暴露的,就是長期將這一帶的村落環境懸置於法律以外的境地,讓他經歷最粗暴的資本主義 (囤地發展、破壞生境)與及最原始的暴力競爭裡 (收地、逼遷中所涉及的暴力),將這些綠化帶環境的保育需要及村民的生活保障都被取消,使之成為無人理會的「裸命」。

如班雅明(Walter Benjamin)的名言一樣:例外已經變成了常態 (Exception has become the rule),這些「例外狀態」已成為發展局長林鄭月娥管治發展的重要方式。如在2007年灣仔重建爭議中如何架空所有法定行政架構,直接成立及委任地區督導委員會統籌地區發展;今年發展局轄下的地政在高鐵事件中妨礙菜園村這類非原居民村搬村的可能,卻又同時在受蓮塘口岸工程影響那條為半數都是非原居民的竹園村進行完整的搬村計劃,並辯解這並不可以給其他村落作參考,因為村落位處禁區,是「個別例子」。另一個與石湖新村這一片粉嶺北綠帶最為相關的,是林鄭月娥在2007年施政報告中重新把古洞北、粉嶺北及坪輦放在十大基建中上馬,並要以一種名為「公私營合作」的新發展模式,取代「舊有」新市鎮發展模式中政府包辦所有賠償、保障居住權及社區網絡的程序,說現在這種新的發展方式政府只負責做規劃配套,未來才會與地權人協商如何發展,令「被裸命」的村落在這些年來受盡收地、逼遷、石棉、心理戰等原始暴力的破壞,本來政府收地作規劃發展時需要照顧的居住權利,也可以辯稱這是「私人市場」的理由拒絕理會。不少租住了50-60年的非原居民村落村民及農戶,都是被囤地等待發展的地產商在「零賠償」的情況下趕走,間有一些村民獲得三元一呎的微少補償,地產商稱之為「恩率」(ex-gratia),也是個別與例外。公私營合作與及其他法令在粉嶺北(石湖新村)的抽空,就是林鄭月娥任內在管治發展的典範實踐。

無論發展商的官地壟斷與及政府的例外管治,都似乎教我們要從純粹保育vs發展以外,在地去發掘「裸你命」的真兇。在新界鄉郊因區域發展迅速融化,我們仍然需要堅定地,為新界未來茫茫的路途探索。