12月20日,突破匯動青年破天荒,當日就出了官方回應。如此難得,我們當然要一起來逐段研讀,好好學習。突破匯動列出了四項曾作出的跟進,我們先來看第一項。

顯然12月20日聲明是在11月16日聲明的基礎上寫成的,但又不是完全照抄,而是靜雞雞「攝」咗D嘢入去。新增的重點部份我用紅線畫了出來(見圖一),主要是兩點:

1)我對蔡元雲先生的傳話內容理解得不正確,令其很詫異。

2)我對匯動來說只是「路人甲」,既不是員工也不是義工。

引發事件的帖文

2017年11月18日,我正在為下一週的一堂有關性騷擾的課預備,而各種案例中受害人的自述,竟然勾起了自己一直想要埋藏的記憶。隨後的情緒爆發令我不得不連續花了兩天,將自己的部份經歷和感想寫成五篇長文,發佈在FB。我隱去了人物及其就職機構的名稱,設定權限為僅朋友可見(現重新開放公眾權限),還在可見名單中排除了對方的太太。這樣設定的原因是,我最初並沒打算追討些什麼,只是單純覺得,我必須對自己一直逃避面對的過去有個整理和交代,我無法再默默背負這樣的重擔並且假裝什麼也沒發生。

蔡元雲先生傳話的脈絡

然而就在寫最後一篇的時候,我收到了容暉的私信。我驚覺這不是僅限我個人的遭遇,而是一系列重複出現在多人身上的慣用手法。並且,我們在尋求幫助時都沒有得到應有的重視。是從這個時刻開始,這件事對我不再只是我個人的事。公義是否能對我們這些個體顯現,關乎著「制度、文化層面的公義是否存在」這個問題。於是在2017月11月20日開始,一連幾篇帖文我都加上了#JusticeMustBeDone 的hashtag,其中一篇直接呼籲這個群體正視發生在內部的持續傷害,停止從受害者身上榨取「憐憫」(例)。

就是在這樣的背景下,2017年11月20日夜晚,我收到了一位中間人的短訊,轉達了蔡元雲先生的口信:「...I know what you have posted on Facebook. I will discipline XXX (註:騷擾者名字), Hope not only justice is done, but mercy as well. I am available if you would like to talk.」這位中間人並非突破或匯動的負責人,甚至也不是職員,而很長一段時間,只有這位外圍的中間人和我有聯繫。另外,在傳出這個口信之前,蔡元雲先生沒有與我約見,沒有通過電話或電郵向我了解任何詳情,卻主動聯絡了騷擾者,與其見面會談。

以上這段口信,令我深感受傷。他一沒有講明discipline的內容和方式,彷彿一個最終結論般將話題終止;二不視我為一個需要他主動關心的對象,而是高高在上需要我求見;三甚至認為我對騷擾者沒有體現應有的憐憫。當晚我徹夜失眠,蔡元雲先生曾是我非常尊敬的前輩,也對我的成長有著重要的啟發和影響,我不能理解,或許也是不敢理解,為何在這件事上,他的反應如此冷淡。於是,我連夜寫了一封致蔡元雲先生的信,重申我的訴求,並在中間人的幫助下,終於爭取到在11月24日與其面談。面談期間,蔡元雲先生一口答應了我所有訴求,再之後便是杳無音訊的等待。

蔡元雲先生對我的理解感到詫異,我只能說我對其詫異感到詫異x2。請問以上這段口信,我究竟可以如何用第二種方式理解?

與「突破」的關係

我16歲那年第一次踏足香港,就是因參加了突破機構的國際華人青年領袖訓練營(簡稱LA camp)。之後我雖然仍然生活在上海,但一直和突破保持著聯繫,我來到香港讀書,蔡元雲先生也曾經給予鼓勵,對此我是心懷感激的。我至少有幫手過六屆的LA camp、五屆的逆旅先鋒,以及賣旗、籌款等其他大大小小的活動,還加入過義工群體的核心成員小組。這都是因為我對突破有深厚的感情。

突破與突破匯動青年

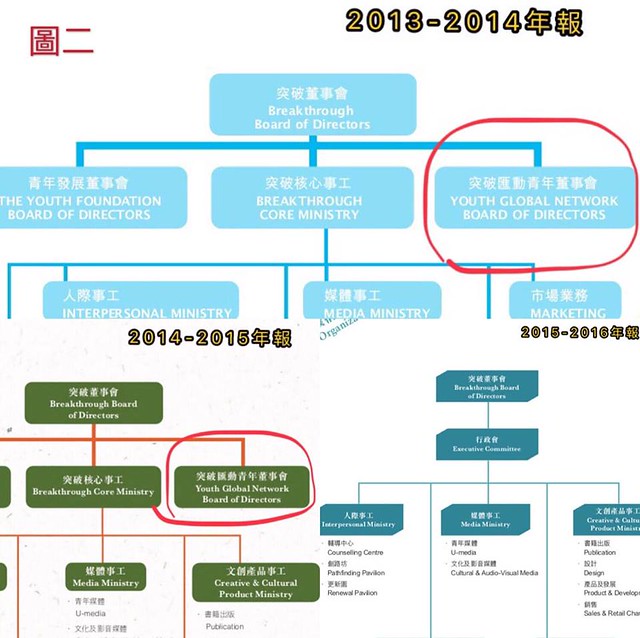

2013年下半年,突破機構的國際培訓事工衍生出了現在的突破匯動青年。不過突破匯動青年董事會並沒有立刻分離母機構,而是在突破的架構中隸屬於突破董事會,直到2015-2016年突破年報,匯動才不再出現在突破機構的架構中(見圖二)。然而,突破與突破匯動青年不僅共用一個地址,很多事工也是彼此人力互用,兩者的週會也是一起進行。不僅在外人看來兩者是一體,就算內部很多時候也並不明確劃分界線。

性騷擾我與容暉的任某,於2012年開始在突破機構任職,當時還未成立匯動,匯動成立後其開始在匯動就職。任某對我的性騷擾橫跨他在兩個機構供職的時間,並且有時根本無法分清他到底是代表哪個機構在工作。例如,任某作為匯動員工期間,其中一個由他負責的項目就是突破機構的招牌,LA camp。我有受邀幫手兩屆他負責的LA camp,一次作為營會工作人員,一次作為嘉賓講員。那麼我究竟算是哪邊的義工?從突破匯動青年的聲明來看,我只能被視為突破機構的義工,哪怕負責該活動的是突破匯動青年的員工。

獲獎合併計算,責任分開計算

上週二(Dec 18),蔡元雲先生剛獲頒突破45年長期服務獎(見圖三)。這裡的「突破」顯然不是2013年才成立的突破匯動青年,而是成立剛好滿45週年的突破機構。可是,2015年蔡元雲先生從榮譽總幹事的職位退任後便沒有在突破機構任職,並且之前在答覆時代論壇記者查詢時,蔡元雲先生也強調了自己現時在突破機構沒有任何職務。那麼,為什麼蔡元雲先生在突破匯動青年任職的年數,可以和在突破機構任職的年數加在一起計算,而我作為義工的經歷則被嚴格劃分開計算?

這是一件意義重大的事。曾經在突破或/和突破匯動青年擔任過義工的人為數眾多,如果作為義工,其尊嚴和意義輕賤到隨時可以被割蓆,這不僅是隨隨便便抹去你人生中的年月,更是一種對他人信任和付出的踐踏。機構並沒有明確和義工以及服務使用者講解過,他們現在參與的事工或使用的服務究竟是屬於哪個「突破」。你能確定自己曾經擔任的是突破還是突破匯動青年的義工嗎?如果有青少年在任某負責的LA camp中遭遇性騷擾,那究竟是哪個「突破」的責任?

我在此呼籲所有曾經的義工,一人一信向突破機構和突破匯動青年查詢,自己的義工身份究竟屬於哪邊,如何計算,如果在過去的參與中曾遭受性騷擾,究竟是哪邊的責任。要求機構給出官方證明,以免未來在不可預測的情況下突然被DQ義工身份。

PS:寫得太長,綠色畫線部份下次再說。另外還有N項要逐個寫。