我從來沒見過一家酒店附設的書局像它這樣:幾乎全套達爾維什(Mahmoud Darwish)的詩集,旁邊則是阿多尼斯(Adonis),以及剛從伊朗逃到以色列的同志詩人費利(Payam Feili)的短篇小說集。另一座書架上頭,一排是喬姆斯基,一排是愛德華.薩伊德,還有一排他倆都不喜歡的伯納德.路易斯。在平放新書及暢銷書的小桌子上,當然是現在最流行的話題書,比方說和「ISIS」有關的報道與研究,我數了一下,一共有七種這麼多。更不要提這小小店面裏頭那一大堆古典文學(古典的波斯文學以及希伯來文學)和宗教研究了。一般旅館就算有個書局,它也一定是個禮物和紀念品主導的小商店,加上幾本讓人放在咖啡桌上的大開本風光攝影集和一些聊勝於無的旅遊指南。這家書局到底是怎麼回事?它的生意做得下去嗎?那位見識豐富的店員告訴我(我只是向他詢問一部新書的訊息,他就在半小時內向我介紹了整個以色列新史學運動的發展近況):「我們只不過是想配得起酒店的住客罷了」。

這家酒店,大概也說得上是往來無白丁了,古老、雅致,可惜房價不便宜,住過的貴客可以從阿拉伯的勞倫斯一直數到約翰.勒卡雷,後者甚至還在住店期間完成了他的名著《女鼓手》。在我入住的第一天晚上,就看到一個記者正在像客廳一般大小的酒店大堂採訪一位長者,討論上一次巴勒斯坦人大起義的經歷。後來我還在酒吧碰到好幾個記者,卸下肩上沉重的攝影裝備,圍坐在吧枱四周交流白天活動的心得。就是這樣的酒店,各國記者、作家和知識份子聚腳的地方,本地圈子裏的份子也會來此會客,接待外國朋友;於是才有如此不凡甚且怪異的書店。

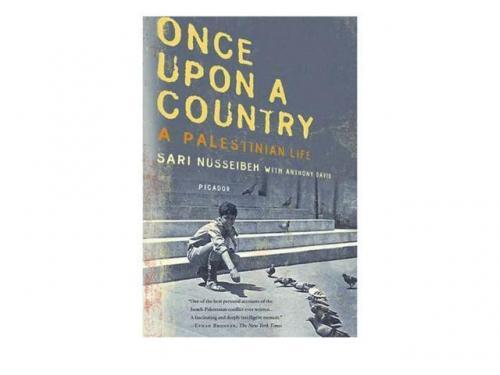

書店店員見我挑了一本叫做《曾經有一個國家》(Once upon A Country)的自傳,便善意提醒:「你知道嗎?這位作者就住在酒店對面的街上。他不時會來這裏逛逛,在酒店的花園茶座見人。如果你在店裏住的時間夠長,你遲早會碰見他的」。這位作者的名字是薩利.魯賽貝(Sari Nusseibeh),巴勒斯坦阿爾庫德(Al-Quds)大學的前任校長,以色列希伯來大學的哲學系教授,做過阿拉法特的顧問,有份促成奧斯陸協定,又曾出任巴勒斯坦政府駐耶路撒冷代表。他是國際公認的伊斯蘭哲學的權威,牛津本科,哈佛博士,妻子是大哲學家奧斯汀(J.L. Austin)的女兒。他更是舉世知名的公共知識份子,無論在以色列和巴勒斯坦,都備受知識界的尊重。當然,他也受到了兩邊許多人的仇視,坐過以色列的牢,接過無數次巴勒斯坦激進份子的暗殺恐嚇。

如果這份簡單的履歷已經能叫你覺得這是個大人物的話,那麼你該看一下他的家譜,然後你會發現他家到了這一代,可真算是家道中落了。

一千三百年前,先知穆罕默德被迫從麥加逃到麥地那,當時在城外沙漠上迎接他,並且成為他最早追隨者的部落,一共十四。有趣的是,在這十四支部落的領袖當中,居然有四位是女性,這和今天一般人對伊斯蘭和阿拉伯世界的印象大相徑庭。而那四名女頭目當中,最有名的就是魯賽貝,薩利.魯賽貝的先祖。這位領袖是個傳奇騎士,率領着一支讓人聞風喪膽的戰鬥部族,她曾在一場戰役當中失去了一條腿以及兩個兒子,但是她依然不退,英勇捍衛先知的性命。

然後就要說到第二任哈里發,「正義的歐麥爾」(Omar the Just)了。這位律己極嚴,終身勤儉的哈里發在公元六三七年攻克耶路撒冷,為示恭敬,衣裝簡素的他和侍從一起騎驢入城。進城之後,他登上聖殿山,發現猶太第二聖殿遺址居然被基督徒當成了垃圾崗,便跪了下來清理污穢。他批准猶太人保留信仰,住在耶路撒冷,是五百年來猶太人第一回享受到這種自由。然後拜占庭駐耶路撒冷的大主教又把他引向聖墓教堂,指給他看十字架所在的位置以及傳說中亞當下葬的地方。這時候正好穆斯林祈禱的時間到了,但是「正義的歐麥爾」拒絕在聖墓教堂就地祈禱,他害怕這會變成先例,引得日後穆斯林紛紛效仿,毀掉了基督信仰最重要的聖地,製造無數流血糾紛。就在「正義的歐麥爾」兵不血刃地進入耶路撒冷的同時,他交給魯賽貝家族一個非常重要的任務。

女戰士魯賽貝的弟弟被他委任為耶路撒冷大法官,聖墓教堂的「守門人」,後面這個職位在他家一直斷斷續續地延續到二十世紀。在這一千多年裏頭,每天早上,守門人都會來到教堂,拿鑰匙打開大門,和教堂裏的神父互道早安,彼此寒暄幾句。日落之後,朝聖者全都離開了,守門人再來關上教堂的大門。薩利.魯賽貝一直記得東正教徒慶祝復活節的盛大慶典,他認為那是全聖城最好看的典禮,一群小孩總喜歡混在遊行隊伍當中。而這個慶典和遊行,一定少不了他們家和其他穆斯林協助清道,儘管這是基督徒的節日。

在這一千多年當中,他家還出過蘇菲派的聖人與富可敵國的財主。就算到了以色列建國前夕,他家也還剩下不少土地,例如今天以色列「本.古里安國際機場」的地皮,以及耶路撒冷老城內一整段「黃金市集」。他的父親做過約旦內閣部長,東耶路撒冷的市長,是「六日戰爭」前巴勒斯坦最有權勢的大人物之一。可是他卻告訴兒子:「我們家族源自一個盜賊。事實上,沒有任何一個望族和王朝的祖先不是盜匪。因為一切功名,最初都是偷回來或者搶回來的」。他的意思,大概是要孩子明白,再輝煌的家族史都算不上什麼,切勿為此產生虛幻的自豪。並且他指出了人類所有威權起源的真相。

但這都還不是重點。重點在於薩利.魯賽貝從小就住在這家酒店的對面,當他後來讀到阿摩司.奧茲的自傳《愛與黑暗的故事》,赫然發現這位當今數一數二的希伯來語大作家竟是他的街坊,長大在他家幾百碼之外的一處公寓裏面。兩個小孩,來自兩個民族,共同成長在同一塊街區,當年素不相識,後來也分別寫了兩本對方幾乎缺席的自傳。而我,就住在這個方圓不超過五百米的小區塊裏的酒店,讀到兩段詭異的平行故事。

原文刊在蘋果日報