(獨立媒體特約記者易汶健報導)想像一下,你眼前有一大堆宣傳品,呼籲你去投票支持他們,他們異口同聲承諾把你的訴求傳給特首候選人。更重要的是,你可以在164人的名單裡面挑選最多60人,當中有超過一半分別來自10條團隊。你會怎樣投呢?(本網關於資訊科技界的報導見此)

這個情況發生在特首選委會的社會福利界界別選舉。

「泛民」團隊:沒有民主,那有民生

媒體和泛民主派參選人用最傳統的分類,即「泛民VS建制」。「泛民」包括「民福60」、「社總團隊」、「進步社工」和「草根持份者」。他們希望選民支持泛民候選人之餘,提防面目模糊或者「扮民主派」的對手。支持泛民候選人的意義有二:第一,要把唐英年和梁振英以外的泛民候選人送進特首選舉戰場,促進競爭之餘,質問各候選人政制問題。他們認為建制派會迴避這些問題,或者問題不夠尖銳。第二,他們認為要解決種種民生問題,特別是貧富懸殊和社會歧視,必先要取消功能組別,爭取全民普選特首和立法會。

這是他們的最大公因數。

非「泛民」團隊:政策先行,政治立場不鮮明

沒有被歸類做泛民的,包括「社福同心」、「關社聯盟」、「街坊北斗」、「怒火七星」和「社福動力」。在他們宣傳刊物或網頁裡面,不難發現這些「非泛民團隊」與親中團體關係密切。「社福同心」的邱浩波是慶祝國慶六十二周年籌備委員會名譽主席,也是廣東省政協。「街坊北斗」四位成員同屬民建聯。「怒火七星」其中四位團隊成員在新家園協會工作、另三人分別在無國界社工及國際社會服務社(ISS)工作。

當中部分淡化其政治背景和立場(例如「街坊北斗」的陳健邦希望盡量避免用上所屬黨派民建聯作招徠,「希望同工是認同我們的政綱才選我們的」;「關社聯盟」的參選人余秀珠就認為即使現時香港未達致民主,也要關注弱勢社群),部分甚至抗拒這樣標籤(例如「社福動力」就在宣傳刊物前言表明「不理解,不願被抹黑,更不甘心社福界同工的民意被騎劫」,並「絕對不會為參選特首只想做做政治秀的政客盲目輸送提名票」)。社福同心就把民主公義放到政綱的「社會訴求」的最後一點。

那麼他們用甚麼吸引選民呢?

他們大多倡議具體政策,以及爭取業界福祉。例如建議政府提出各項津貼,協助青年就業,幫助新來港人士和少數族裔適應香港生活。他們又要求改革社工工作和制度,例如政府增加社會福利承擔,社工職位同工同酬,不同程度改善整筆過撥款,減少不必要的行政工作。他們又要求政府訂出社工和社會福利長遠規劃,給市民和社福界同工前景。

只是,這些業界訴求,無論是泛民和非泛民的團隊和社工也不會反對。這就解釋泛民團隊為何要擁抱「泛民VS建制」這標籤,以及重申民主政制是促進社會福利的基石。那邊廂,非泛民團隊就要麼就放輕理念,看重現實的政策,要麼就運用傳統的符號(例如「北斗」和「怒火」)呼喚選民。

應多問一條問題:支持權力分配均等嗎?

然而,這種分類未免忽略了泛民非泛民團隊中的差異,而且有些團隊難以「塞進」泛民或建制的分類,例如「公共社福聯盟」。在周日的社福選委論壇上,有出席的泛民團隊公開正視業界和職場權力不平衡的問題。這不只體現於政府和社工,還有社工和福利從業員,以及社工和服務使用者。筆者認為加上權力分配均等的向度,能有助選民挑選與自己理念一致的團隊。

筆者會總體檢視不同團隊的訴求傾向業界福祉,還是均等權力分配較多。

傾向業界福祉先行的團隊包括:

兩者比例較均等的團隊包括:

傾向支持均等權力分配的團隊包括:

「民福60」:傳承自去屆選委的「民福一二」,團隊絕大多數選委也是註冊社工,然而政綱和理念不旨在改革社工業界內的權力分配,而是拋出一系列政制、人權和社會政策主張,反映基層訴求,要求特首候選人採納,同時「團結社工投票廢特權」,相信平等政治權(即全民參與選舉),配合規管市場,壯大公民社會,才能有一個真正代表市民的政府,以及消減社會問題。政策範圍較「社福同心」和「關社聯盟」更廣泛,例如包括殘疾人士和婦女。

說回來,其實這不是驚天動地的事,因為根據《行政長官選舉條例》,有意參選的人只要提出證據說服令「該界別分組的選舉主任信納他與該界別分組有密切聯繫」,加上是成年及同為地方選區選民就可以參選。他們認為街坊是持份者,需要有參與制定社會福利政策的權力,包括選特首。現實是他們「有權選,沒權投」,因為只有在《社會工作者註冊條例》註冊的社工才可登記成選委選民,所以草根組織者、服務使用者、以至社福活動工作員也沒有票。過往的廖銀鳳和現在的莊陳有也是例子。是次的特別之處是有團隊打正旗號,正如參選成員楊媚說:「社工是專業,我們也是專家」。

投票的意義:業界是否贊同「政治建制化」、「福利建制化」和專業主義

跟幾位社工朋友聊天,他們也說同工不太熱衷今次選委選舉,原因不離幾個:小圈子選舉與我無關;幾位特首參選人也不是我屬意的;花多眼亂,與其不知怎選,寧願不選;近年政治爭拗令人洩氣,投票也改變不了甚麼。即使願意投票的,部份也會投選知名度較高,或者相熟的候選人。

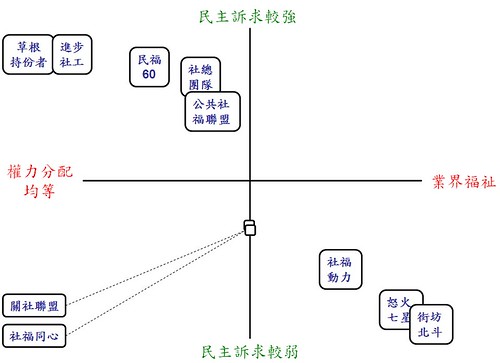

下圖嘗試歸納不同團隊在民主訴求(即代議民主和參與式民主)和關注重點(業界福祉還是權力分配均等)的立場,捕捉業界各種聲音,幫助同工考慮。這個分類也許不是最精準,一來這個分類沒有考慮今次選委個人參選者的立場,二來這個分類沒有細緻列出業界對整筆過撥款和服務評核標準的定位。有社工在Facebook指出,即使是同一條泛民團隊,裡面「有一些曾支持一筆過撥款的,現在說要全面檢討資助制度;那麼,是要優化 LSG,抑或要推翻它呢?」

另外,有支持泛民團隊的人私底下說,有越來越多在親中或親政府政黨和社區團體任職的人報讀社工課程,然後註冊,加上有部份社福機構和個人北上發展,他們擔心這兩個因素會減少對泛民參選人的支持,並動搖社福界為泛民票倉的組別。筆者沒有證據直接推論「與國內社工機構有聯繫=非泛民=違背社工原則」,但觀乎相當部份的「社福動力」和「社福同心」的參選成員在內地大學或社工機構擔任公職,而恰巧他們政綱表述對政制和權力民主化的理念較泛民團隊弱。因此,今次選舉的一個重要意義,是測試社工選民參與特首選舉的熱衷程度,而投票取向就反映業界是否贊同「政治建制化」和「福利建制化」;以及有多贊同延續專業主義。

===========================

溫馨提示:可帶貓紙入票站

提提各位選委會選民,你們可以攜帶「貓紙」入票站投票間投票,但不可向其他人展示,否則就是犯法。你們也可以投足六十位選委,也可以不足額。此外,有些選委的名字相似,要小心分辨,請勿填錯。

後記:誰能投票?

上文闡述了參選資格,這兩天,報章、電視和電台報導選委會有界別選民跟界別的關係不甚密切,例如匯賢智庫是商界組別選民,有地產商設有數十個附屬公司在不同界別登記成為選民等。究竟社福界有沒有類似情況?除了註冊社工外,誰可以是社福界選民?

根據選舉委員會界別分組選舉活動指引附錄五,註冊社工,有權在香港社會服務聯會的大會上表決的該會的團體會員,《社團條例》(第151章)所指的獲豁免社團,以及根據《公司條例》(第32章)註冊的非牟利公司,而該社團或公司能證明促進社會服務的協調及改善及其他規定等,可以登記成為選民。當中有多少是魚目混珠,無人知曉。希望有高人能解答問題。