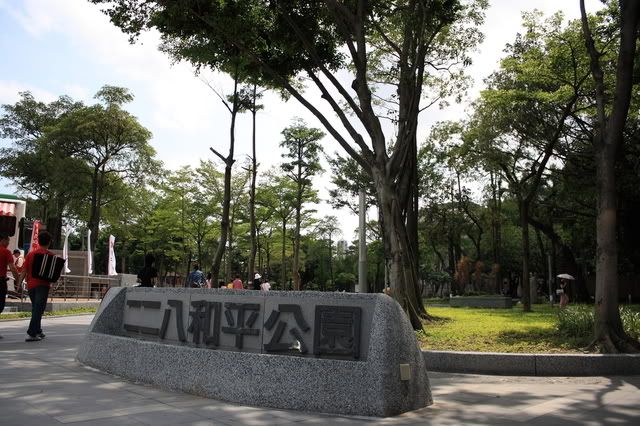

(台灣的新台北公園在二二八事件發生49年後,改稱二二八和平公園,次年起台北二二八紀念館矗立其中。北京的天安門廣場呢?未來應該有兩個發展可能,一是,改稱六四和平廣場,並設立六四紀念館;二是,發生另一次的天安門事件。)

與我何干?

那一個年頭,我三歲。

這一生中,身體上最痛的,是小時候學騎自行車時衝下了斜坡,摔個人仰馬翻頭破血流,額頭鏠了六針;心裡面最痛的,是一直很疼我的舅舅,幾年前在大陸遭歹徒劫殺,我甚至沒有機會看他最後一面。

和我年紀相若的人當中,我肯定有很多人的成長經歷比我悽慘,可是更多的人應該是和我差不多,甚至與傷痛更無緣。這一代人的成長太幸福,尤其是長在香港,天災、戰亂、暴動、饑荒統統與我們無緣,頂多只有一次沙士稍為算是受了點考驗。我們當然可以憑著文字、圖片、影像和口耳相傳去認識二十年前的事實,也會因接觸到那些超脫想像的現實而感到動容。然而如果有二十歲上下的人跟我說他對六四有真切感受和體會,可以媲美曾經聲援過北京學生、參與過百萬人大遊行的上一輩,這個人不是想像力過剩就是自以為是。

所以,我們這一代年輕人面對六四,比起近期鬧得熱哄哄的「有d問題」論和「派錢變質」論,說得更多的肯定是:「與我何干?」

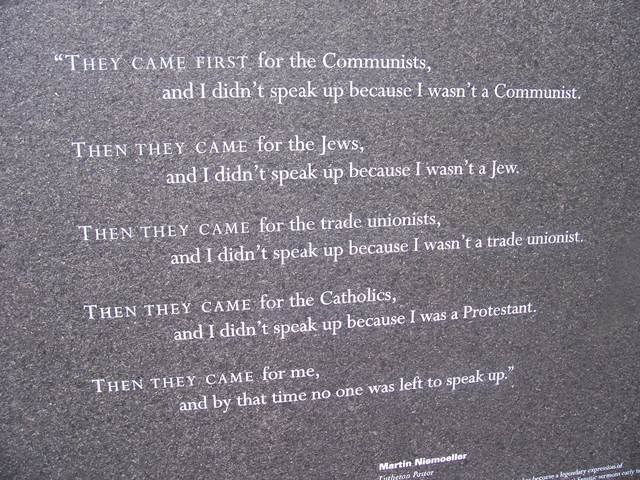

「今日的北京,明日的香港」。二十年前的香港百萬人大遊行中,其中一條橫額是這樣寫的。從報章讀到這一句的時候,我不其然想起了二戰時期的德國牧師馬丁‧莫尼拉(Martin Niemöller)在戰後寫下了的一篇懺悔文:

起初他們(納粹黨)追殺共產黨員,

我沉默了,因為我不是共產黨員;

接著他們追殺猶太人,

我沉默了,因為我不是猶太人;

後來他們追殺工會成員,

我還是沉默,因為我不是工會成員;

此後他們追殺天主教徒,

我仍然沉默,因為我是新教徒;

最後,他們追殺我,

但再也沒有人能為我說話了。

現在可以再問一句,六四平反與否,到底與我們何干?如果政府一直不肯去承認錯誤,也就是說,他們認為事情是正確的;如果事情是正確的,也就是說,在將來,甚至是在今天,事情是隨時可以重演。人們有很多不同的論調,諸如事過境遷、經濟發展或者和諧穩定等,叫我們不要追究。但我只需要自問,我想不想去擋子彈?我想不想我們的親友去擋子彈?我想不想我們的下一代去擋子彈?

是的,我們這一代人實在是太幸福、太幸福了。我們必須感激上一代人,是他們的努力,讓我們可以在一個自由與和平的環境下,無憂無慮地成長。如果說每一代人都要留下一些甚麼給下一代的話,我想最好的還是自由與和平吧。上一代人已經把這最好的東西留給了我們,我們實在當好好珍惜,至於如何讓它繼續保持下去給下一代,那就是我們這一代人的責任。

「這個問題如果不解決,那麼我想以後還會有天安門(事件)。天安門的悲劇,不僅是現代成年的人看到,我想子孫後代也可能遭遇到同樣的悲劇。」趙紫陽的政治秘書飽彤如是說。(鏗鏘集 - 走過二十年:第二集 解結)

我們今日為冤案平反而發聲,不僅是為了過去的人,更是為了未來的人。