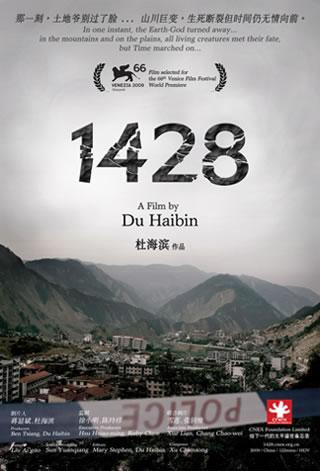

紀錄片是一種很特別的片種,它沒有預設的劇本、沒有精美的道具、沒有特殊效果、也沒有演員,一切都看似是最真實的,但事實上,紀錄片只是一個片面的真實,是導演透過攝影機,經過對拍攝素材的選取、剪接,讓觀眾看到甄選過的真實,看到他對電影主題的主觀感受,看到一段無言的訴說。故此,看《1428》,不但是在認識汶川大地震的真實,也是看杜海濱導演如何利用鏡頭,對天災過後的人和事進行批判。

對於汶川大地震,很多人都只能透過新聞報道,看到竭斯底里的呼天叫地和抱頭痛哭、一個個生離死別的悲壯場景、或是官員親切地安慰災民的畫面。本來正期待杜導演會給觀眾們呈現一些不為人所熟知的畫面,引導觀眾從事件的另一面反思,怎料影片甫一開始,便見又是官員慰問災民的場景。然而,影片中當那位官員得悉災民正在煮肉吃,之後像是自嘲地說自己也沒肉食,那時候便隱約地覺得這和先前從電視上看到的是有點不同,感覺到導演彷彿正在表達什麼似的。

這時候才認真地閱讀影片介紹,原來這是影片的第一部份,是導演在地震發生十日後,進入災場拍攝。那時候已經過了救人的黃金七十二小時,救援物資陸續抵達,災民情緒逐漸平復,開始安頓下來,展開新的生活。而導演想透過攝影機,反映經歷大變、劫後餘生的人的生活荒謬之處。

電影沒有任何情節,也沒有任何連貫性可言,只是將不同災民的生活片段湊合而成。當中有養豬人辛苦地將肥豬五花大縛,然後經過極為狹窄和危險的山路,到達交易地點,再花一大輪工夫才豬隻推上車才收到錢;兩位大嬸一邊洗衣,一邊用埋怨的語氣訴說死去的親人本應不該死;失孩子的家人返回已成危樓的學校,尋找他的遺物。

導演稱這部份呈現的是「近乎荒謬的世界」,不過與其說是荒謬,不如說是可笑更貼切:看著一班男人趁挖土機轉向相反方向的瞬間,一齊衝向瓦礫,找尋可以賣的東西,從旁觀者的角度看過去,如像一群小孩子在玩遊戲;一位篤信神佛的老人為其信仰辯護,說地震是天地之間的事,連菩薩像也被破壞,所以地震不關神佛的事,不能怪罪祂們,實在是自欺欺人。

然而,不論是荒謬也好,可笑也好,無可置否的是這就是他們的生活,就是他們的生存之道。在那些荒謬或可笑的畫面背後,隱伏了一種復原的力量,是在面對死亡過後,以求生作為動能的生命力。當然,這種不屈的生命力一直存在於你我之中,但大概只有經歷過如汶川大地震這種大災難的人,才能把它展露於人前。

影片的第二部份,是導演在災後210天後再返回災區拍攝。和第一部份相比,最明顯的分別是新道路、新建築已經落成,災民的生活開始「正常化」:不用再四處搜集金屬拿來賣,可以賣食肉為生、有人選擇結婚、有電視看、聽到的都盡是從擴音器傳出來的流行音樂。

「正常化」不是無中生有,是災民努力的成果、是國內外的救援,同時是以那些曾被彰顯出來的生命力交換得來。這刻的災民,不再是逆來順受、掙扎求存,而是對生活欲求不滿,滿口嚕囌。除此之外,他們的生活還添上一份「假」。例如在其中一幕,災民完全不相信來視察的領導會真的安置他們到其他地區居住,認為他是講大話;有災民靠在遊客區兜售為生,但賣的是他口中真假難辨的災後故事;最假的是影片末段出現的青年,口說悲傷,但卻是一副嬉皮笑臉的模樣,眼睛從未正視導演和鏡頭,令人非常懷疑。而此際在背後正播放著誦經的音樂,實是對遇難者的諷刺…

不過無論是荒謬還是可笑、是生命力還是虛假,電影紀錄了的一切都是生活:就算外貌和形式改變了,本質都是一樣—如像那位貫穿全片的「愚人」一樣,他的失常、他的衣著、他的行徑,在電影中從未變更過。