百貨公司曾令人瘋狂,牽動多少思潮起伏;購物商場也曾令人着迷,盛載多少快樂回憶。但現在要找一所百貨公司也不怎麼容易,要找回昔日逛商場的喜悅也同樣困難。前者沒有了過去的光彩和時代氣息,由購物的首選變成眾多消費場所的其一選擇;後者因已佈滿城市的每一個角落而不再新奇,由以往不少人趨之若鶩的地方變成生活難以避免的一部分。

百貨公司和購物商場都是近代社會重要的消費場所,也是我們生活密不可分的一部分,兩者無論在零售形式和建築形態方面都極其相似,那為何前者在香港式微沒落、門可羅雀,後者卻如此當道、其門如市?透過追索它們的歷史、分析箇中因由,我們不單可揭示本港零售百貨行業和消費文化的更迭,更可知道這些變化背後複雜的社會、經濟和城市轉變,從而對我們的生活現況有多一點了解。

一切從百貨公司開始

「一九八五年逛八佰伴徹底地令我心動」梁款在〈西環人在八佰伴〉一文中追憶道。(1) 對於八五年出生的我,這種心動有點莫名其妙,卻有種久違的親切感,想起兒時跟父母逛百貨公司,第一次試穿皮鞋,開學前到文具部買毛筆、墨硯和宣紙,搬家後到家俬部選購家具,和離開公司前總愛去看看臘腸和潤腸的父親。

香港的消費文化和零售手法是由百貨公司孕育出來的。取代當面議價的劃一售價制度、假日的減價優惠、出格的貨品宣傳標語和我們對各國貨品的印象與認知,都來自百貨公司。(2)(3) 由雜貨鋪到百貨店再到百貨公司,香港早期的現代化發展可見一斑。百貨公司把人性從貨品中抽離,把焦點放在一件物件的價值和質素,漸漸使社會的一切都只成為與金錢掛帥的商品(commodity),對整個社會的各個層面影響深遠。當然這都是西方工業革命後每個現代化城市的必經階段,香港也不例外。但是香港的獨特之處在於其歷史、政治背景造就的特殊環境,令不同的外來文化得以在這片土地競爭、進步、落地生根,華資、英資和日資百貨公司的比併角力,就是九十年代以前香港消費文化的縮影。

購物商場的出現

雖然香港最早落成的購物商場是海運大廈,但是影響香港人消費文化和生活模式至深的,是八十年代啟用的太古城中心和新城市廣場。對於七、八十年代的香港人來說,海運大廈是高不可攀的上流社會和外地遊客會所,是撥長途電話和發電報到海外的必到之處,也是無線電視啟播的地方。(4)(5) 直到太古城中心和新城市廣場的出現,普羅市民才有機會在他們的社區逛商場、購物,使之漸漸成為生活的一部分。

太古城中心和新城市廣場令人發覺原來購物可以這樣多姿多彩,不必只是一件為生活所需而要四出張羅的工作。在商場內除了購物,還可看電影、溜冰,累了可以到美食廣場或茶座吃東西 — 只要你有錢,在商場不愁找不到節目消磨上一整天。商場令消費不再局限於購物,社交活動和娛樂節目也成為需要花錢的消費項目之一,最終促使消費主義全面爆發。

若以前百貨公司的設計是為了讓到訪的各個家庭成員都找到自己的天地,那購物商場就是為特定的顧客羣服務。例如以前的海運大廈的對象是上流社會和外地遊客,太古城中心和新城市廣場的對象是中產人士;近年的國際金融中心商場的對象是白領族和商務旅客,又一城和朗豪坊的對象是年青人。當然這和商場的所在地點有極大的關係,但是商場引進的商戶、售賣的貨品、掛上的裝潢、建構的形象和宣傳的對象的確是一條一條無形的分界線,把社會上不同的人按他們的購買力和消費喜好劃分到城市的不同空間。

縱使百貨公司、甚至一般的商舖也有檔次之分,但是因為商場和百貨公司所佔的城市空間不同,對社會的影響也大相徑庭 — 百貨公司只是城市中的一個消費點,商場則是城市肌理的一部分,它和相連的行人天橋、平台花園和公共交通設施盤根錯節,在日常生活中的很多時候,我們也無可避免地要經過或踏足那些商場,進入一個在我們社區但可能不屬於我們的空間。這種空間的轉變令一部分人的選擇和自由少了,也令我們的生活空間愈來愈商業化和規範化。在一個商場林立的社區,除了消費,其他活動彷彿皆是異數。

百貨公司與商場的轉變與去向

日資的百貨公司曾在七、八十年代為香港帶來令人耳目一新的購物體驗和經營模式,除了讓香港人接觸當時最流行、時尚和優質的日本貨,也讓港人見識了怎樣享受生活和改進自己的生活品味。可惜自從九七亞洲金融風暴令大部分的日資百貨公司結業後,已再無百貨公司能跟得上零售市場的發展和消費文化的變化,百貨公司從過去主宰消費文化,到現在只能守住固有的業務,不論公司及其分店的數目均大大減少。是購物商場的出現令百貨公司風光不再,還是社會氣候和經濟因素的轉變使然?是百貨公司這種銷售模式已死,抑或是社會生產和消費模式改變的結果?

也許昔日百貨公司的光景,就如王家衛導演所拍的電影《花樣年華》中的一段文字所述︰「那些消逝了的歲月,彷彿隔着一塊積着灰塵的玻璃,看得到,抓不着。」

如果說百貨公司把人的焦點從買賣的人情關係轉移到商品,那購物商場就是把人的消費焦點放在一堆概念上 — 百貨公司宣傳和銷售的是商品,商場講究和推銷的是形象、品牌、生活態度和價值觀等虛幻的概念。

其實香港早期的商場都比較着重實際,賣點是與眾不同的娛樂設施,如溜冰場、戲院,甚至過山車,以抽象的概念或標奇立異的設計和裝置作招徠是近年才流行起來的。朗豪坊的「通天梯」和「數碼天幕」、APM的二十四小時營業、圓方的五行概念和最為香港人熟悉的商場宣傳標語「一個海港,只有一個海港城」,都屬於商場的形象和品牌建構工程。

從文化大熔爐到消費大熔爐

以前消費是生活的一部分,現在生活似乎是為了消費。這話聽來有點偏激和消極,卻不失勾勒了過去百多年來城市現代化(modernization),以及進入後現代時期(postmodern period)(6) 所萌生的特有現象與趨勢。消費正是這兩階段轉折其間重要的一環,其重心由實際用途轉移至其符號價值。在後現代文化的影響下,所有有型與無型的東西和意念皆可成為消費品,包括文化、知識、身份和自我。(7) 以前我們身處的社會階層、出身和職業決定了我們的身份、生活方式和品味,現在只要有足夠的資本,誰都可以通過消費來改變和重塑自己、身邊的環境和給人的印象。於是消費者的選擇成為當代社會自由概念的基石,而消費則成為個人與城市環境的橋樑。透過消費,人的日常生活和各種活動才得以與城市的佈局和結構串連在一起。生於這時代的人似乎都逃不了消費。

香港因着其殖民地歷史和航運交通的地利位置,吸引了五湖四海的人到來生活,造就了這華洋雜處、多元價值並行不悖、各地物品聚散有序的南北東西文化大熔爐。他們有着各自的語言方言、生活習慣和生活方式,因緣際會地共存於同一空間。經過時間的洗練,那些文化相互交流、改進,交融出別具一格的都市文化。在這豐富精彩的文化薰陶下,百貨業、影視娛樂業和旅遊業都發展蓬勃,並建構了大家對「老香港」的印象。那時候購物多為生活所需,消費還沒有壓倒生活,更不是人溝通的工具和媒介。可是隨着經濟的發展,香港為了在環球的激烈競爭之中與其他城市爭奪投資、工作、人才以及遊客,只好跟隨許多奉行「新自由主義」(Neoliberalism)的地區的發展模式,建立一個由市場主導的經濟體系,並確保城市在經濟和文化上都是重要的消費場所,以消費來推動經濟。結果「消費主義」(Consumerism)透過傳銷、廣告和傳播媒體滲透我們生活的每一個角落。加上「全球化」(Globalization)現象的推波助瀾,香港和許多國際大城市一樣逐漸變成相去不遠的消費大熔爐,無論衣、食、住、行、社交、娛樂、運動和文化活動,無不與消費有關,而且消費的地點、活動和消費品也越趨單一,因為大部分都由企業文化和營商手法類似的公司提供。生活在這些大城市的人不論喜歡消費與否,都要無可奈何地參與其中。面對時代的巨輪,我們也只好跟着走。

百貨公司的沒落與購物商場的興起

香港百貨公司的沒落,與購物商場的興起,原因錯綜複雜,與經濟、消費文化、社會、城市發展和政治有着千絲萬縷的關係。若只歸咎於百貨公司趕不上時代,或所謂的「地產霸權」現象,未免把問題看得過於簡單,對理解事情的來龍去脈無益。

七十年代以前,消費文化對百貨零售業及其零售模式的影響尤為重要。商舖以貨品的品質、價格和檔次招徠顧客,當中以百貨公司最為成功。公司多擇地於市區,為鄰近社區的地標。貨品雖多為日常用品,但昔日逛百貨公司總帶幾分隆重的意味,彷彿是一趟特別的旅程。期後百貨業競爭激烈,於是服務水平提高了,但仍以貨品的質素和價錢為前提。

到了七十年代,經濟和城市的發展令不少港人的居住環境和生活習慣起了顯著的變化。那時候香港經濟起飛,中產階層開始遷入新市鎮。雖然新市鎮有完備的室內、外公共設施與休憩空間,但是大部分的辦公室和消費點仍在市區,居民的目的地不再是步行或自行車可達的距離,於是每天要花很多時間於交通工具上,往返不同的地方。這都成為其後購物商場於新市鎮興起的要素。

與此同時,市民漸漸對生活質素、品味愈來愈有所求,即使不一定在百貨公司購物,也會到那裏接觸各式各樣的日常必需品和高檔次的新穎貨品,而到市中心逛百貨公司亦開始成為大眾假日的重點節目。(8) 可是由於百貨同業間的競爭激烈、專門店的出現又令大眾多了購買單一牌子貨品的選擇,加上部分企業本身經營不善,不少華資的百貨公司都相繼結業,國貨公司更是首當其衝。(9) 直到七八年,中國大陸推行「改革開放」的國策,改變了內地長期以來對外封閉的狀態,掀起了香港人辦貨回鄉的風潮,才延遲了國貨公司的衰落。(10)

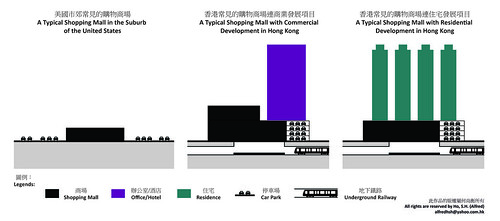

八十年代,隨着大量住宅於新市鎮落成,並有大量市民遷入,改變了本港的人口分佈,也形成了一些新的消費市場和空間。與大型屋苑以及交通總匯相連的購物商場開始於新市鎮出現,成為香港獨有的一種購物商場原型(參見《圖三》),並漸漸成為居民日常生活和社交的一部分。最初,這些購物商場為吸引區內的居民光臨,總會邀請一、兩家百貨公司駐場作為主力店(anchor store)。由於當時在市中心外經營百貨公司並不普遍,加上香港政治前境不明朗令經濟下滑、投資卻步,本地的百貨公司和國貨公司都不願意冒險進駐。但是自從八佰伴於八四年在新城市廣場開業成為先例,之後就陸續有日資百貨公司於市中心以外的商場及地區營業,例如八七年一月伊勢丹於香港仔開分店,吉之島與UNY分別於同年的六月和十月在鰂魚涌的太古城中心開店,八佰伴於十二月在屯門開其第二家店。在這之前,日資百貨公司大都集中在銅鑼灣和尖沙咀。(11) 日資百貨公司勇於開拓新市場,改變了以往百貨公司只集中在市區的分佈(centralization),對香港的城市發展影響深遠。百貨公司和商場攜手把香港的消費活動由市區往外移(decentralization),令新發展的地區都有其零售的中心,改變了香港的消費版圖。

八十年代除了是日資百貨公司發展最迅速的十年,是購物商場開始在香港普及,並落地生根的年代,也是國貨公司遭遇「滑鐵盧」的十年。辦貨回鄉的熱潮過後,八十年代初港人買貨回鄉的意欲已減少,反而開始從國內買回流貨返港,令國貨公司頓失重要的經濟支柱。(12) 縱使國貨公司其後推行了一系列的改革,並於八七年提出「救救國貨」的號召以圖力挽狂瀾,可惜最後還是一蹶不振。(13) 國貨公司衰亡的另一原因,在於其店舖大多集中於地價和租金均隨經濟發展水漲船高的市中心,令本身已艱難的經營環境徒添不利因素。

踏入九十年代,個人消費主義大行其道,日資百貨公司和購物商場因為集消費、娛樂、社交和休閒於一身,所以成為了個人消費(individualized consumption)的重要場所。(14) 房地產發展商人(發展商)發現了商場造就的龐大經濟效益,及其為相鄰發展項目帶來的互利效應;發現了商場既能令那發展在消費上自成一體系,又能把不同的建築物和空間連繫起來,易於營運及管理,於是往後的大型發展項目每每由商場作為連接建築物和城市空間的主體,久而久之更成為慣例,結果商場愈建愈多。在這年代,市區落成的多為購物商場連商業發展項目,而新市鎮和新界其他地區落成的多為購物商場連住宅發展項目(參見《圖二》)。

到了一九九七年七月一日,香港的主權從英國移交到中國,香港由英國的殖民地變成中國的特別行政區。但是這政治上的巨變對本港銷售市場及消費場所的影響,都不及幾個月後來襲的「亞洲金融風暴」。風暴令很多日資百貨公司的母公司財政陷入困境,被迫結束在港的業務。百貨公司要麼倒閉,要麼易手,日資百貨公司在香港的鼎盛時代,倏忽畫上句號。風暴亦令本地的百貨公司和國貨公司受到沉重的打擊。由於購物商場的業權多為政府和資本雄厚的發展商所有,沒有支付租金的燃眉之急,反有控制商戶租金的優勢;又因為商場所佔的城市空間較其他消費場所大,所及的住宅、辦公室或酒店確保了一定的生意額,所以幾乎不可能結業。商場的不死,印證了土地和物業資源,在香港的社會和經濟體系下的特有價值和影響力。

熬得過消費文化的更迭、金融危機、高昂的租金和幾近失控的通貨膨脹的百貨公司,現在大多不是寄居於商場之中,就是轉型成為專賣店,如九十年代陸續結業的華潤百貨公司,就於一九九九年改為經營中成藥連鎖店華潤堂;現在集中經營旅遊用品概念店和十多間中成藥專門店、保健坊,只餘下佐敦道彌敦道一間百貨總店的裕華國貨;和之前於香港各區擁有多家吉之島百貨店,現在分店數目最多為以廉價貨品作招徠的「JUSCO Living PLAZA」(易名前為「JUSCO 10元廣場」)的永旺集團。

日資百貨公司是當時最能跟得上零售市場發展與消費文化更迭的百貨公司,是百貨公司這種銷售模式在當代香港仍能站得住腳兼有長足發展的佐證,可惜卻因突如其來的金融危機而凋零。究竟是現存的百貨公司未找到打破悶局的經營方式,還是百貨公司這種銷售模式已不合時宜?抑或是香港的營商環境再也容不下購物商場和超級市場以外的大型消費場所?

二零零三年「嚴重急性呼吸道症候群」(「沙士」)於本港爆發後,中央政府推出《港澳個人遊計劃》(「自由行」),容許部分地區的中國大陸居民以個人旅遊的方式前往香港和澳門旅遊,以增加兩地的消費活動,刺激經濟增長。此舉的確帶旺了本港的零售市場,但是百貨公司的生意始終沒甚起色︰永安百貨的兩間分店於零四年的二月結業、最後一間的華潤百貨亦於零五年四月關閉、吉之島(又稱佳世客)的四所分店也在零四至一零年間相繼結業。商場則受益不淺,訪客數目屢創新高,舖位租金節節上升,愈來愈多名店進駐,差不多每年都有一個觸目的大型購物商場落成。「自由行」的政策於當時為港人視作甘霖,卻在往後的日子此料不及地改變了香港零售業的生態。

二零零四年香港房屋委員會(房委會)把旗下的公共資產 — 一百八十處零售物業(一千一百萬平方呎)和停車場(八萬平方呎) — 私有化,納入「領匯房地產投資信託基金」,由領匯管理有限公司管理,並於零五年十一月上市,全港逾四成人口住所周邊的設施不再由政府直接管轄,從此以商業的模式營運,埋下了香港「商場化」的伏線。臨近屋邨的商舖、社區空間遭私有化,為私營機構營運和管理,意味着那些由平民、小型企業所開的店舖,將要和全港的消費場所競爭,盈利和租金都要和市場看齊。切合社區需要和就業情況、地方色彩濃厚但是競爭力弱的店舖漸漸遭淘汰,取而代之的通常是財雄勢大、議價能力高的大型連鎖店。私有化也意味着那些社區空間和公共空間會成為「私有的類公共空間」(15) (Privately Owned Public Space (POPS)),受規範和監管,屋邨的居民不能好像以往那樣享用那些本應為他們而設的地方。一個一個的社區成為一個又一個的大商場。

市區出現愈來愈多商場的另一原因,是市區重建局於二零零一年成立以後,大規模地重建香港島和九龍的舊區,重建計劃多為與發展商興建高聳入雲的豪華住宅、商業大廈、酒店,以及商場。自從發展商發現了「商場平台 + 住宅高樓 / 商業大廈 / 酒店」這有效的發展模式,市區重建計劃亦往往朝這方向落實,商場成為建築物連接周邊地區的工具,倘大的室內消費空間取代戶外的街道和社區;可計算的經濟利潤取代無以量化的歷史人情。

由上述的資料和分析所見,沒有單一原因導致百貨公司的衰落與購物商場的興起。雖然百貨公司和商場在多方面都很近似,但是前者的沒落與後者的興起關係不大,都各有因由,不過是發生的時間相近罷了。在香港,商場與百貨公司的一個重要的差別,在於其大小。商場通常比百貨公司大上好幾倍,也意味着貨品的種類和數量較多,顧客走動的空間也大一點。如果百貨公司大如商場一般,會否收同樣之效?是場所大小、零售形式,還是於城市空間的佔用狀況不同,主導了現今大型消費場所的成敗?

若果一個城市的空間本質和質素,可以反映其「核心價值」和權力的分佈,那麼香港愈來愈多鼓吹物質主義、令人心靈窒息的消費空間,是否印證了香港的價值只有透過消費才能體現?還是我們只是受制於大財團的空間操控而沒有選擇的餘地?當消費成為這個城市唯一的娛樂模式,當文化、藝術也要以消費品的形式來包裝和推廣,當所有事情也開始要收取費用而貧富又愈見懸殊,我們和我們的城市正朝着一條怎樣的路走?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

香港百貨公司與購物商場的簡史

香港第一所百貨公司為一九零零年一月八日於中環皇后大道中開業的先施公司。公司為馬應彪與另外十一個合夥人所創立,僅用了二萬五千港元,設於上述地址的一連兩間舖位內。(16) 雖有說為一八五零年八月由Thomas Ash Lane和Ninian Crawford於德輔道中所創的連卡佛(Lane Crawford)才是香港第一所百貨公司,也有人認為應該是首家經營舶來品生意的商號義生發(17) ,但是它們實為百貨店(18) ,在貨品種類、商店規模和經營模式與百貨公司有別。永安公司於一九零七年八月二十八日由郭樂及其三弟郭泉於皇后大道中一六七號開設,取義永遠安寧,開業時有約十名員工,資本為郭氏兄弟的積蓄加上鄉親、朋友及合夥人的投資共十六萬港元。(19) 無獨有偶,馬應彪和郭樂均曾在澳洲悉尼從事零售生意,後來決定返回近故鄉的地方發展事業,因香港當時為英國殖民地,不受中國動亂之影響,故擇地於此。(20) 先施公司、永安公司,連同一九一一年成立的大新公司和一九三二年成立的中華百貨公司,有「四大公司」之譽。它們開業以後,整個百貨市場也生機勃勃,經營環球百貨的公司亦愈開愈多,如義興百貨公司、新新百貨公司、昭信、麗華和真光百貨公司。(21) 雖然百貨零售業好像百花齊放,但是三十年代的經濟環境其實非常不景氣。美國「一九二九年華爾街股災」觸發的「大蕭條」令全世界的經濟也陷入絕境,香港也深受其害,有從事百貨業的人認為一九三一年的生意是八十年代以前最慘淡的。(22)

一九三八年,中國國貨公司於香港開業,為本港第一所國貨公司。(23) 四十年代,中、小型的華資百貨公司紛紛湧現,其中以大大百貨公司最廣為人知。(24) 四一年的聖誕節至四五年八月十五日日本投降,為「第二次世界大戰」期間的「香港日治時期」,俗稱「三年零八個月」。戰後百廢待舉,市民對日常用品的需求殷切,令整個百貨市場都活躍起來,貨價高漲,一些老行尊更稱這幾年為百貨業的黃金時期。(25) 一九四九年中華人民共和國成立,中國國貨公司成為官辦的社會主義機構(26) ,以大陸為主要市場的大新公司則一蹶不振,中華百貨公司更結束了營業。(27) 一九五零年「朝鮮戰爭」爆發,之後數年美國連同十幾個資本主義國家對中國、香港和澳門實施禁運,除戰略物資外,一些日常百貨也在禁運清單之列,導致香港百業蕭條、工廠倒閉、商舖關門,全港工人失業和半失業的情況非常嚴重。(28) 五十年代末,國貨公司的發展漸入佳境,到六十年代更達至巔峰,是為國貨公司的黃金時代。(29) 港人最熟悉的裕華國產百貨有限公司就是於一九五九年啟業的。(30)

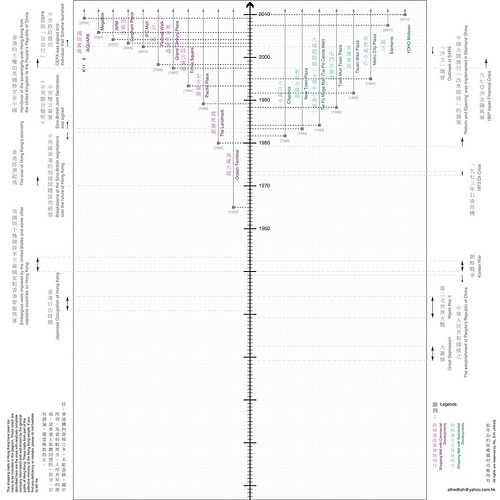

六十年代除了是國貨公司的黃金時期,亦是首間日資百貨公司進駐香港,以及首座購物商場於本港落成的時代:香港大丸百貨公司於一九六零年十一月在銅鑼灣開業;海運大廈則於六六年三月二十二日在尖沙咀開幕。海運大廈更是亞洲第一所落成的商場,比日本的商場先驅者泉屋株式會社(Izumiya Co., Ltd.)和大榮株式會社(Daiei, Inc.)早 — 日本第一座的大型購物商場玉川高島屋在一九六九年於東京開業。(31) 除了玉屋百貨於一九六八年開業,並經營了一段短暫的時間,大丸百貨可說是香港六十年代唯一一間日資百貨公司。(32)

七十年代香港經濟起飛,消費意欲增加令本地的百貨業發展至高峰。但是由於同業間的競爭激烈、專門店的出現令大眾多了購買單一牌子貨品的選擇,加上部分企業本身經營不善,不少華資的百貨公司都相繼結業,國貨公司更是首當其衝:其一原因是國貨公司的經營規限較其他百貨公司多,如七九年前有明文規定公司不可以賣外國貨,以及出售貨品的價格必須依照港九百貨業商會制定的統一售價表等等。(33) 與此同時,愈來愈多日資百貨公司於本港開業,有七三年九月的伊勢丹和七四年四月的松坂屋(34) ,令行業間的比併角力更趨白熱化。一九七八年,中國大陸推行「對內改革、對外開放」(「改革開放」)的國策,改變了內地長期以來對外封閉的狀態,掀起了香港人辦貨回鄉的風潮,全盛時期佔國貨公司兩成多的營業額,延遲了國貨公司的衰落。(35) 然而熱潮只維持了數年,八十年代初港人買貨回鄉的意欲已減少,反而開始從國內買回流貨返港,令國貨公司頓失重要的經濟支柱。(36)

八十年代是國貨公司最悲慘的十年,是日資百貨公司發展最迅速的十年,同時亦是購物商場開始在香港普及,並落地生根的年代。國貨公司的數目由八四年的八十四家,一百四十八個門市部,縮減至八七年的四十八家,六十六個門市部;(37) 日資百貨公司則不斷在港開業、擴展,有十二間新店於港島、九龍及新界開張,其中首次登臨香港的包括八一年八月於銅鑼灣開業的香港三越百貨、八二年六月於尖沙咀開業的香港東急百貨有限公司、八四年十二月於沙田新城市廣場開業,並於八九年把公司總部從日本遷往香港的八百伴、八五年五月於銅鑼灣開業的崇光香港百貨有限公司,以及分別於八七年六月和十月在太古城中心開業的UNY和吉之島;(38) 而落成的商場有位於中環的置地廣場(八零年)、太古的太古城中心(八二年)、沙田的新城市廣場(八四年)和金鐘的太古廣場(八九年)。雖然總括來說香港八十年代的經濟發展突飛猛進,但是政治的陰霾卻揮之不去,如八三年中國和英國就香港的前途問題談判破裂,就令很多人對前景失去信心。在如此的歷史背景下,加上日資百貨公司又奪去了不少百貨業的客源,國貨公司終於驚覺必須求變才有機會起死回生,於是很多都推行了一系列的改革,並於八七年提出「救救國貨」的號召以圖力挽狂瀾,可惜最後還是一蹶不振。(39)

九十年代商場愈開愈多,新的百貨公司卻愈來愈少,逛商場逐漸成為港人生活的一部分,除了購物,還有社交和娛樂的功能。這時期開張的商場多不勝數,有名的包括九四年於銅鑼灣落成的時代廣場、九七年的新世紀廣場(旺角),以及九八年的又一城(九龍塘)。

一九九七年是香港政治和經濟上極其重要和影響深遠的一年。七月一日,香港的主權由英國移交至中國,成為中華人民共和國的特別行政區,不再是英屬的殖民地。其後不久,亞洲出現了金融危機(「亞洲金融風暴」),重創了香港的經濟。這危機令不少日資百貨公司的母公司財政陷入困境,被迫結束在港的業務:八百伴於九七年年底結業,松坂屋和大丸分別於九八年的八月和十二月結業,而崇光百貨則轉讓給香港的利福國際集團有限公司,才得以營業至今。(40) 危機亦令本地的百貨公司和國貨公司受到沉重的打擊。

二零零零年以後,剩下來的百貨公司不多,而且不像以往般集中在市區,而是散落各地。百貨公司會開設在一些租金廉宜的地區,或附設在大型購物商場之內,成為商場的主力店(anchor store)。商場則愈發普及,幾乎成為大型住宅項目的必然配套。

二零零三年,香港經歷了波折的一年。零三年年頭,「嚴重急性呼吸道症候群」(「沙士」)於本港爆發,然後迅速擴散至世界各地,令全球恐慌。疫症肆虐其間,香港的旅遊業、商貿和其他對外的交流均大受影響,零售百貨業更是苦不堪言,正在復甦的經濟走向另一個谷底。六月二十九日,中央政府推出《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),以加強兩地的經貿聯繫,藉此幫助香港的經濟於「九七亞洲金融風暴」和「沙士」後重上軌道,並改善民生。七月一日,多達五十萬人於「香港特別行政區成立紀念日」上街遊行,表達了各式各樣的憤懣和訴求,間接令政府擱置了如箭在弦的《基本法》《第二十三條》的立法。七月二十八日,中央政府推出《港澳個人遊計劃》(「自由行」),容許部分地區的中國大陸居民以個人旅遊的方式前往香港和澳門旅遊,以增加兩地的消費活動,刺激經濟增長。此舉於當時為港人視作甘霖,卻在往後的日子此料不及地改變了香港零售業的生態。

雖然「自由行」頗為奏效,帶旺了本港的零售市場,但是百貨公司的生意仍然沒甚起色。永安百貨位於九龍灣和紅磡黃埔花園的分店於零四年的二月結業,最後一間位於黃埔的華潤百貨亦於零五年四月八日曲終人散,吉之島(又稱佳世客)的四所分店(慈雲山店、將軍澳店、樂富店和大埔店)也在零四至一零年間相繼結業。反之,商場則遍地開花,差不多每年都有一個觸目的大型購物商場落成,有零三年開幕的IFC Mall(中環)、零四年的朗豪坊(旺角)、零五年的APM(觀塘)、零七年的MegaBox(九龍灣)和圓方(西九龍),以及零九年同樣位於尖沙咀的K11和國際廣場。加上零四年香港房屋委員會(房委會)把旗下的公共資產 — 一百八十處零售物業(一千一百萬平方呎)和停車場(八萬平方呎) — 私有化,納入「領匯房地產投資信託基金」,由領匯管理有限公司管理,並於零五年十一月上市,全港逾四成人口住所周邊的設施不再由政府直接管轄,從此以商業的模式營運,埋下了香港「商場化」的伏線。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

**************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 梁款:〈西環人在八佰伴〉,《閱讀香港普及文化 1970-2000》,吳俊雄、張志偉編,香港:牛津大學出版社,二零零二年。第371頁。

(2) 港九百貨商店職工會:〈百貨公司的今昔〉,《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》,香港:港九百貨商店職工會,一九八六年,第36-37頁。

(3) 羅學:〈惜「大大」〉,《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》,香港:港九百貨商店職工會,一九八六年,第30頁。

(4) Gordon Mathews and Tai-lok Lui, ed., Consuming Hong Kong (Hong Kong: Hong Kong University Press, c2001), p.25.

(5) 馬田龍:〈建築篇:最早的高級商場 — 海運大廈〉,《沙田‧香港:人物專訪》,網址:

http://zoomimaging.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1832724,二零零九年十一月十一日。

(6) 雖然「後現代主義」﹙postmodernism﹚的定義眾說紛紜,未有定音,但是普遍認為消費在後現代文化中扮演了重要的角色。

(7) Mark Jayne, Cities and Consumption (New York, London: Routledge, 2006), p.66.

(8) 曾兆賢:〈百貨公司生與死〉,《消滅香港 : 香港風格2》,胡恩威主編,香港:進念・十二面體,二零零六年,第126頁。

(9) 同上,第126頁。

(10) 同上,第127頁。

(11) 甘長求:《香港超級市場:零售業新趨勢》,香港:商務印書館,一九九五年,第98頁。

(12) 同上。

(13) 同上。

(14) 香港傳統百貨公司和國貨公司的設計與營運模式,則是集體消費(collective consumption)的理想地點。

(15) 香港政府稱為「私人發展公眾休憩空間」。

(16) Kerrie L. MacPherson, ed., Asian Department Stores (Honolulu: University of Hawaii Press; Richmond, Surrey: Curzon Press, c1998), p. 70.

(17) 港九百貨商店職工會:〈百貨公司的今昔〉,《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》,香港:港九百貨商店職工會,一九八六年,第36頁。

(18) 曾兆賢:〈百貨公司生與死〉,《消滅香港 : 香港風格2》,胡恩威主編,香港:進念・十二面體,二零零六年,第123頁。

(19) 永安公司:《永安總行開幕紀念特刊》,香港:永安公司,一九七八年,第39頁。

(20) 同上。

(21) 港九百貨商店職工會:〈百貨公司的今昔〉,《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》,香港:港九百貨商店職工會,一九八六年,第36頁。

(22) 同上。

(23) Kerrie L. MacPherson, ed., Asian Department Stores (Honolulu: University of Hawaii Press; Richmond, Surrey: Curzon Press, c1998), p. 26.

(24) 曾兆賢:〈百貨公司生與死〉,《消滅香港 : 香港風格2》,胡恩威主編,香港:進念・十二面體,二零零六年,第126頁。

(25) 港九百貨商店職工會:〈百貨公司的今昔〉,《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》,香港:港九百貨商店職工會,一九八六年,第37頁。

(26) Kerrie L. MacPherson, ed., Asian Department Stores (Honolulu: University of Hawaii Press; Richmond, Surrey: Curzon Press, c1998), p. 26.

(27) 甘長求:《香港超級市場:零售業新趨勢》,香港:商務印書館,一九九五年,第99頁。

(28) 港九百貨商店職工會:〈團結發展的四十年〉。《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》。香港:港九百貨商店職工會,一九八六年。第16頁。

(29) 甘長求:《香港超級市場:零售業新趨勢》,香港:商務印書館,一九九五年,第100頁。

(30) 曾兆賢:〈百貨公司生與死〉,《消滅香港 : 香港風格2》,胡恩威主編,香港:進念・十二面體,二零零六年,第126頁。

(31) 段宏斌:《香港購物中心成功密碼》,哈爾濱:黑龍江美術出版社,二零零六年,第29頁。

(32) 甘長求:《香港超級市場:零售業新趨勢》,香港:商務印書館,一九九五年,第96頁。

(33) 曾兆賢:〈百貨公司生與死〉,《消滅香港 : 香港風格2》,胡恩威主編,香港:進念・十二面體,二零零六年,第126-127頁。

(34) 甘長求:《香港超級市場:零售業新趨勢》,香港:商務印書館,一九九五年,第98頁。

(35) 曾兆賢:〈百貨公司生與死〉,《消滅香港 : 香港風格2》,胡恩威主編,香港:進念・十二面體,二零零六年,第127頁。

(36) 同上。

(37) 甘長求:《香港超級市場:零售業新趨勢》,香港:商務印書館,一九九五年,第101頁。

(38) 同上,第98頁。

(39) 曾兆賢:〈百貨公司生與死〉,《消滅香港 : 香港風格2》,胡恩威主編,香港:進念・十二面體,二零零六年,第127頁。

(40) 同上,第128頁。

參考書目

一、曾兆賢:〈百貨公司生與死〉。《消滅香港 : 香港風格2》。胡恩威主編。香港:進念・十二面體,二零零六年。120-127頁。

二、永安公司:《永安總行開幕紀念特刊》。香港:永安公司,一九七八年。

三、港九百貨商店職工會:〈百貨公司的今昔〉。《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》。香港:港九百貨商店職工會,一九八六年。36-38頁。

四、段宏斌:《香港購物中心成功密碼》。哈爾濱:黑龍江美術出版社,二零零六年。

五、梁款:〈西環人在八佰伴〉。《閱讀香港普及文化 1970-2000》。吳俊雄、張志偉編。香港:牛津大學出版社,二零零二年。371-373頁。

六、羅學:〈惜「大大」〉。《港九百貨商店職工會四十週年會慶特刊 1946-1986》。香港:港九百貨商店職工會,一九八六年。第30頁。

七、馬家輝:〈流行與分眾/百貨公司之死〉。《閱讀香港普及文化 1970-2000》。吳俊雄、張志偉編。香港:牛津大學出版社,二零零二年。58-68頁。

八、馬田龍:〈建築篇:最早的高級商場 — 海運大廈〉。《沙田‧香港:人物專訪》。網址:

http://zoomimaging.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=1832724。二零零九年十一月十一日。

九、馬鞍山民康促進會:〈新市鎮創建里程碑:訪問陳啟銘先生〉。《沙田‧香港:人物專訪》。網址:

http://www.shatin.hk/page.php?main_cat=2&sub_cat=27。二零零六年。

十、甘長求:《香港超級市場:零售業新趨勢》。香港:商務印書館,一九九五年。

十一、Borking, Seline.

十二、Jayne, Mark.

十三、Lam, Wai Sum (Shirley)(林慧心). ‘

十四、MacPherson, Kerrie L., ed.

十五、Mathews, Gordon and Lui, Tai-lok (呂大樂), ed.

十六、Slater, Don.

二零一二年二月二十二日